EHEMALS FREIE BERGSTADT ALTENAU

Altenau gehört zu den sieben ehemals Freien Bergstädten im Oberharz. Auch sie verdankt ihre Entstehung dem Bergbau. Bereits um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert wird vom Eisenstein-Bergbau im „Morgenbrodsthal bei der steilen Wand“ berichtet und schon 1584 war ein Eisenhüttenwerk in Betrieb. Das schreibt Karl Gottlob Rößig in seinem Buch „Versuch einer pragmatischen Geschichte der Oekonomie-, Polizey- und Cameralwissenschatten seit dem sechzehnten Jahrhunderte bis zu unsern Zeiten“, Leipzig, 1780. Und weiter: „Im Jahre 1589 wurde das alte nächst Altenau belegene Silber-, Blei-, und Kupferbergwerk wieder aufgenommen, und die Altenau, bisher ein geringer Bergflecken, er erhielt 1584 das Stadtrecht.“ 1617 wurde der Bergstadt von Herzog Christian von Braunschweig-Lüneburg das Recht verliehen, ein eigenes Wappen zu führen.

Schon um 1780 wurde der Erzbergbau in den Gruben rund um Altenau eingestellt, als letztes Relikt der Bergbau-Vergangenheit blieb die Silberhütte bis 1911 in Betrieb. Damit war der Hauptwirtschaftszweig und die Einkommensquelle für die Altenauer Bevölkerung weggebrochen. Rund 100 Jahre später gewann der Fremdenverkehr mehr und mehr an Bedeutung, Altenau wurde zu einer beliebten „Sommerfrische“. Es entstanden erste Hotels und in der Kleinen Oker das „Villenviertel“ mit damals sehr repräsentativen Unterkünften für die geneigten Gäste.

Werfen Sie hier anhand einiger historischer Texte einen Blick in die Geschichte unserer Bergstadt – und auch auf die Landschaft rund um Altenau herum...

Den folgenden Artikel schrieb Karl Reinecke im Jahre 1932 für die Zeitschrift „Der Harz“:

Kleiner Führer durch Altenau

Wer das Idyll Altenau mit großem Blick umfassen will, der muss auf die Wolfswarte steigen. Er sieht in das Herz des Oberharzes hinein. Bergrücken wellen sich in kraftvollen Linien durch das Bild. Wälder füllen diese Bergumrisse mit großen Farbflächen aus, und mittendrin dann, dunkelfarbig eingefasst von solcher unendlich scheinenden Wälderwelt und umbettet von rauschenden Fichtenhängen grüßt das Idyll Altenau herauf.

Ich wähle diesen Ausdruck mit Bedacht. Dem Begriff „Idyll“ haftet leicht der Beigeschmack des Süßen an. Aber der Oberharz kennt Süßlichkeiten nicht. Was er schon an Idyllik bietet, ist herzhaft, handfest, kaftvoll und umströmt von der Würze, die aus Harz und Fichtennadeln quillt.

Auch Altenau ist ein solches herzhaftes Idyll.

Das Wort kommt einem von selber auf die Zunge, wenn man von der Wolfswarte herunterblickt, da unten dies lichtgrüne Wiesengewinkel aus dunkeltoniger Waldumgebung herausspringen und an das Wiesengrün als eine malerische Delikatesse ohnegleichen einen Streifen Ziegelrot hingemalt sieht, der leuchtend einem Talgrund folgt…

Dies abseitige Eingebettetsein in ein Bergland ist Altenaus wirtschaftliches Schicksal: arm und aussichtslos, abgeschnürt vom Wettbewerb jenseits der Berge.

Aber wie alles in der Welt nach Ausgleich strebt und jedem Minus ein Plus gegenübergesetzt ist, so kann auch Altenau seine Abseitigkeit nach einer anderen Richtung hin wieder als Segen und ungeheuren Reichtum buchen: Sowas sucht der Naturfreund, der Sommerfrischler, der Abgehetzte, der Großstadtmüde. Altenau wurde zum Kurort und Wintersportplatz, und was alle seine zahlreichen Sommer- und Wintergäste lockt, das ist eben jenes Abseitige, das so prächtig Naturnahe dieses Bergnestes.

Soll ich dir das Bergnest Altenau ein wenig näher vor die Augen führen, Gefährte von der Wolfswarte? Aber ehe wir hinuntersteigen, schau von der Wolfswarte zuerst einmal rückwärts: Diese Blößen dahinten, das ist das Bruchbergmoor.

Wenn du im Winter deine Schneeschuhe anschnallst und dem Skiweg dort über den Bruchberg folgst, wird es dir einleuchten, weshalb die Altenauer stolz auf ihren Bruchberg sind. Der Bruchberg gehört zu den markantesten und urwüchsigsten Glanzstücken aus der Umgebung Altenaus. Der Winter zaubert im Bruchbergwald seine allerschönsten Märchen hin, und auf dem Moor draußen treibt er mit den Fichten eine groteske Gespensterei. Ha, so durch alle weißen Zaubereien hinzufahren in der Luft der Berge und hernach dann – hui! – den Skiweg hinabzuflitzen nach Altenau hinunter, das macht blanke und dankbare Augen.

Wer es aber nicht so eilig hat mit dem Hinunterflitzen und ein bißchen mehr mit nach Hause nehmen möchte, als nur flüchtige Eindrücke von rechts und links, der fährt gemächlich Zickzack abwärts und fühlt dann, dass er in diesem verschneiten Bruchbergwald beim Lieben Gott zu Gaste ist und aus der Stille ein Päcklein Nervenstärkung mit nach Hause nehmen kann, wenn er die Natur recht zu genießen weiß. Und wer etwa nur seine Gelenke schmieren will und wissen möchte, ob seine Kniekehlen noch geschmeidig sind und der Telemark noch sitzt, der kann solche gymnastische Kontrolle auf tausend Morgen Altenauer Wiesenhängen ausüben. Für seine sonstige Unterhaltung dort sorgen mit allerhand Brettelakrobatik, Saltos und Schwebern die Skikursstudenten männlichen und weiblichen Geschlechts.

Und weil wir nun gerade vom Winter sprechen, könnte ich ja gleich denen einen Rat geben, die teils dieserhalb, teils außerdem nicht auf die Kunst der langen Brettel schwören. Solche Herrschaften gehen spazieren und holen sich per pedes rote Backen. Vor kalten Fingern graut sich ja Gott sei Dank heute keiner mehr, und das Spazierengehen in der winterlichen Bergluft ist ein Stahlbad für Lunge, Nerven und Herz zugleich. Man kann dabei dann auch einmal eine halbe Stunde (oder mit Zustimmung der Füße auch länger) bei einer der Altenauer Sprungschanzen stehenbleiben und eine schneidige Sportübung bewundern und sich darüber freuen, wie schon siebenjährige ABC-Schützen mit Eifer dieser Kunst obliegen.

Oder man geht zum Rodeln. Oder man nimmt sich einen Rennschlitten und tut eine nervenberuhigende Fahrt durch verschneite Wälder nach irgendeinem Forsthaus hin, wo das Rotwild gefüttert wird. Manchmal wird auch eine lustige Rodelschlange gefahren – und so findet auch der Nichtsportler im winterlichen Altenau des Unterhaltsamen und Gesunden genug.

Aber nicht wahr, mein Lieber, ich wollte dir ja Altenau zeigen. Ich bin ein wenig in den Winter vorausgeschweift. Steigen wir also von unserem Ausguck Wolfswarte abwärts. In einer guten halben Stunde können wir schon am Dammgraben sein, wenn du noch einigermaßen gut zu Fuß bist. Der Dammgraben gehört gleichfalls zu den Heiligtümern der Altenauer. Findest du nicht auch, dass es etwas Köstliches um diese eigenartige Waldpromenade auf Tannennadelteppichen ist? Zwei Meilen kannst du so ohne Gepuste und Geschnaufe um Altenau herumlaufen, hast immer Wald über dir und um dich her und neben dir dies heimliche Geklicker des Wassers…

Oha, Altenau hat überhaupt vieles, auf das es mit gutem Recht stolz ist. Zum Beispiel könnte ich dir gleich in der Nähe das Naturbad Altenaus zeigen, den Okerteich. Eine durchaus moderne Badeanlage aus einem Waldteich zu schaffen und dabei doch das Naturmäßige zu schonen und zu erhalten, diese nicht leichte Aufgabe ist hier glänzend gelöst, und wenn es noch Sommer wäre, wollten wir gleich einmal hinein. Aber wenn Nixen da sind, ist es schöner. Besagte Nixen jedoch verziehen sich im Winter nach dem Bruchberg. Man trifft sie dort sonntags zuweilen und sagt dann: Ah, Skiheil, hatte ich nicht die Ehre, mit Ihnen am Okerteich, usw. Mit dem Baden und den Nixen ist es also zur Zeit faul, und wir gehen vom Okerteich aus den Philosophenweg weiter.

Wenn wir beiden noch jünger wären und die Jahreszeit sich eignete, könnten wir uns heute Abend dort auf ein Stelldichein mit unseren Bräuten verabreden. Früher nämlich war der Philosophenweg in solchen Belangen Mode. (Das heißt, ich persönlich weiß von nix!) Aber heute ist dort der Wald schon ein bißchen hoch und licht geworden. So die undurchsichtige und von Verliebten geschätzte Traulichkeit, verstehst du, die ist nicht mehr ganz da. Jetzt wird es für die diesbezüglich infrage Kommenden wieder anderswo traulich sein, etwa auf dem Schwarzenberg oder anderswo. Wir jedoch denken nunmehr philosophisch über Liebe und lichter gewordenen Wald und pilgern den Philosophenweg weiter. Da läuft er schon in die Mühlenbergswiesen hinein. Ja, diese Mühlenbergswiesen müßtest du in Blüte sehen, dies Sommerfest voll Blumen und Duft und Lerchenliedern miterleben! Die Wiesen sind so die stillen Heiligtümer Altenaus, seine Kleinode.

Guck dich noch einmal um: dieser lange Waldbuckel da ist der Bruchberg. Jene Steinwarze darauf, das ist die Wolfswarte.

Wenn wir jetzt über den Mühlenbergskopf kommen, wirst du schon ein paar Häuser von Altenau sehen. Schau, wie Wiese und Wald über die Dächer herplauschen! Aber dies Eingebettetsein in Wiesen und Wald fühlst du erst richtig von der Mühlenbergsbank aus. Dort wollen wir uns ein wenig niederlassen. Nein, ich brauche dir nicht erst zu sagen: Sieh, wie schön das ist, wie sich die Bergstadt ins Grüne schmiegt, wie fein die Kirche da auf dem Bergvorsprung steht und so – das siehst du alles ganz alleine. Guck’ dich erst satt und sage ruhig: Ah! Dann will ich dir ein wenig aus der Geschichte Altenaus erzählen.

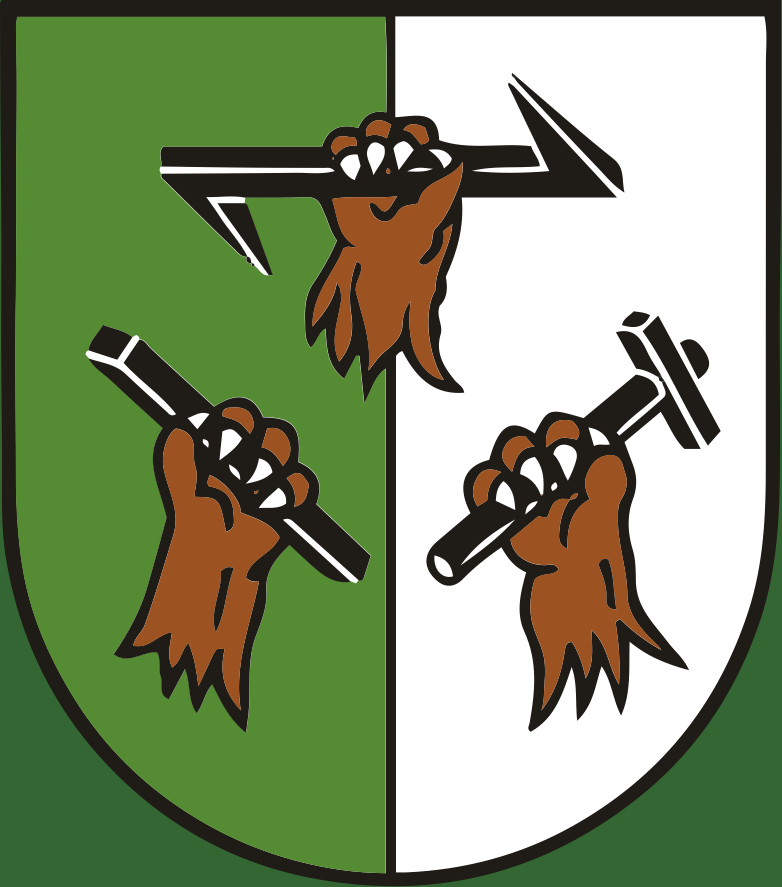

Von der Schule her weißt du vielleicht noch, dass Altenau zu den sieben Bergstädten des Oberharzes gehört. Sie ist die jüngste in der Reihe. Das heißt, sicher sind im Dreizehnten Jahrhundert schon Eisenhüttenleute durch die Täler hier gezogen und haben Eisenerze und Rammelsbergisches Silber und Blei in dieser Gegend des Holzreichtums und der billigen Wasserkräfte verhüttet. Die eigentliche Besiedelung des Oberharzes aber begann erst im 16. Jahrhundert, und so um 1580 herum ist schon von Altenau die Rede. 1617 jedoch erst bekommt es Stadtrechte und Insiegel – jenes Wappen mit den drei Tatzen, die Schlägel und Eisen und die Wolfsangel halten. Altenau gehörte damals zum grubenhagenschen Teil des Oberharzes (mit Clausthal und St. Andreasberg). Vorübergehend (1595 – 1617) kam es zur wolfenbüttelschen Herrschaft, die damals den ganzen Oberharz in einer Hand vereinigte, den grubenhagenschen Teil dann 1617 aber wieder herausrücken mußte.

Ich könnte dir auch noch erzählen, wie es Altenau im Dreißigjährigen und Siebenjährigen Kriege erging. Aber das will ich mir für ein anderes Mal aufsparen. Die Geschichte aller oberharzischen Orte ist im übrigen eng mit der Geschichte des Bergbaues verknüpft. Das erwähnte Stadtwappen weist schon darauf hin, dass auch Altenau eine Bergbaustadt war, zu deren weiteren Beschäftigungszweigen dann die durch die Wolfsangel versinnbildlichte Forstwirtschaft gehörte.

Der Bergbau Altenaus hat mit einigen krisenbedingten Unterbrechungen in der Hauptsache bis gegen 1750 herum gewährt. Die späteren Versuchsbauten sind unwesentlicher Art. Ich könnte dir jetzt so ein Dutzend Altenauer Grubennamen nennen. Aber die wissen noch nicht einmal die Altenauer selber mehr alle, und du wirst sie auch vergessen. Jedoch drüben links siehst du noch ein paar uralte, längst überwachsene Halden sich aus den Wiesen heraus schieben. Wenn die Altenauer sagen: oben auf der Rose, dann meinen sie jenen Wiesenplan dort mit den Halden, und der Name kommt nicht von einem Rosengarten her, wie du annehmen könntest, sondern von einem der früheren Schächte dort oben, der die „Goldene Rose“ hieß.

Nach dem Niedergang des heimischen Bergbaus fuhren die Altenauer Bergleute zumeist in der Schulenberger Grube an. Auch die ging schließlich kaputt. Der gesamte oberharzische Bergbau wurde mehr und mehr nach Clausthal zentralisiert – und brach nun gänzlich zusammen. Vier Jahrhunderte, oder, wenn du die verschiedenen Unterbrechungen mitrechnest, kannst du ruhig sagen, tausend Jahre, hat dieser Bergbau gewährt. Er formte die Kultur und die Eigenheit eines Volkstums, und wir brauchen nicht darüber zu reden, was dieser Niedergang in wirtschaftlicher Beziehung für die Berggemeinden hier oben bedeutet.

Für Altenau war er umso schmerzlicher, als schon vor etwas mehr als zwanzig Jahren auch seine fiskalische Hütte, die einen ansehnlichen Teil der Bevölkerung ernährte, eingestellt wurde. Auch sie hatte Jahrhunderte bestanden, und vielleicht ist es dir neu, zu erfahren, das zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges hier sogar einmal Musketenläufe gegossen wurden. Jetzt ist die ganze Hüttenanlage ein Trümmerhaufen. Von den großen Beschäftigungsgebieten der früheren Zeit ist nur noch der Forstbetrieb im Schwunge. Aber auch die Holzhauer müssen zuweilen stempeln gehen.

Doch reden wir nicht über solche bedrückenden Dinge. Drüben am Rothenberg siehst du gerade den Zug herkommen. Die Eisenbahn ist so just gerade ein Jahr vor dem Krieg fertig geworden, sonst führen die Altenauer wohl heute noch wie damals per Postkutsche das Okertal hinunter, wenn Sie eine Reise tun wollten.

Eine wirtschaftliche Belebung im ursprünglichen industriellen Sinne hat Altenau durch die Bahn nicht erfahren. Aber die Bahn ist doch eine segensreiche Einrichtung nicht zuletzt dadurch geworden, dass sie die große Zubringerin des Sommer- und Winterverkehrs für Altenau bedeutet. Tausende stehen jeden Sommer hier oben an der Mühlenbergsbank, so wie wir beiden jetzt.

Hast du dich übrigens nun satt gesehen an diesem Bild? Nicht wahr, das ist noch das typische, aneinander gekuschelte, unverzettelte Bergnest und viele solcher Blicke könnte ich dir zeigen. Guck’ es dir von der Schützenklippe an. Oder vom Schwarzenberg, vom Glockenberg, von der Rose: von überall wird dir die malerische Geschlossenheit und das typisch bergnestmäßige angenehm auffallen. Den schönsten Blick aber hast du vielleicht, wenn du hinter den Gütergleisen am Bahnhof die kleine Steinstiege zum Rothenberg hinaufsteigst: eine grüne Talaue mit roten Dächern darin, überkrönt von der blauen Kuppe des Brockens, kraftvoll überbaut von der Waldmauer des Bruchberges, liegt dir zu Füßen.

„Die Altenau“, „in der Altenau“ heißt es seit Jahrhunderten und bis auf den heutigen Tag im oberharzischen Volksmund. Das Sinnvolle, das diese Bezeichnung birgt, geht dir gerade bei dem Blick vom Rothenberg recht auf.

Lass uns jetzt hinuntersteigen. Du wirst erfreut sein, unten allerlei Kurortmäßiges anzutreffen und dabei doch festzustellen, dass „die Altenau“ ihr altes Herz und ihre Seele bewahrt hat und trotz aller notwendigen Fortschrittlichkeit den einen großen und wahren Stolz besitzt: eine echte oberharzische Bergstadt zu bleiben!

Text: Karl Reinecke-Altenau,

entnommen aus dem Buch „Die Schwalben von Toledo“,

Verlag der Heimatstube Altenau-Schulenberg,

Altenau, 2020, ISBN 978-3-00-066955-2

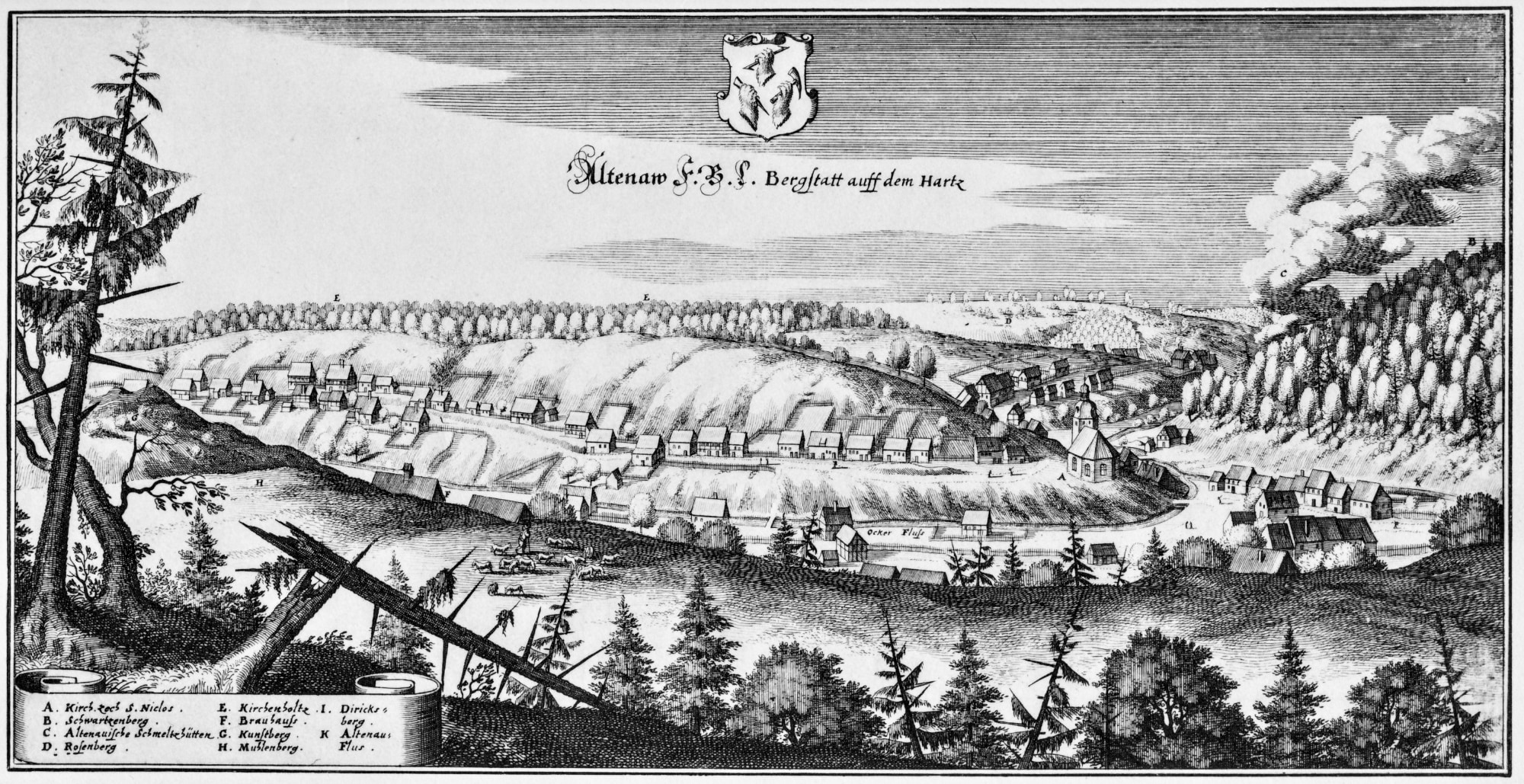

Der berühmte Merian-Stich zeigt „Altenaw - Bergstatt auff dem Hartz“ um 1670.

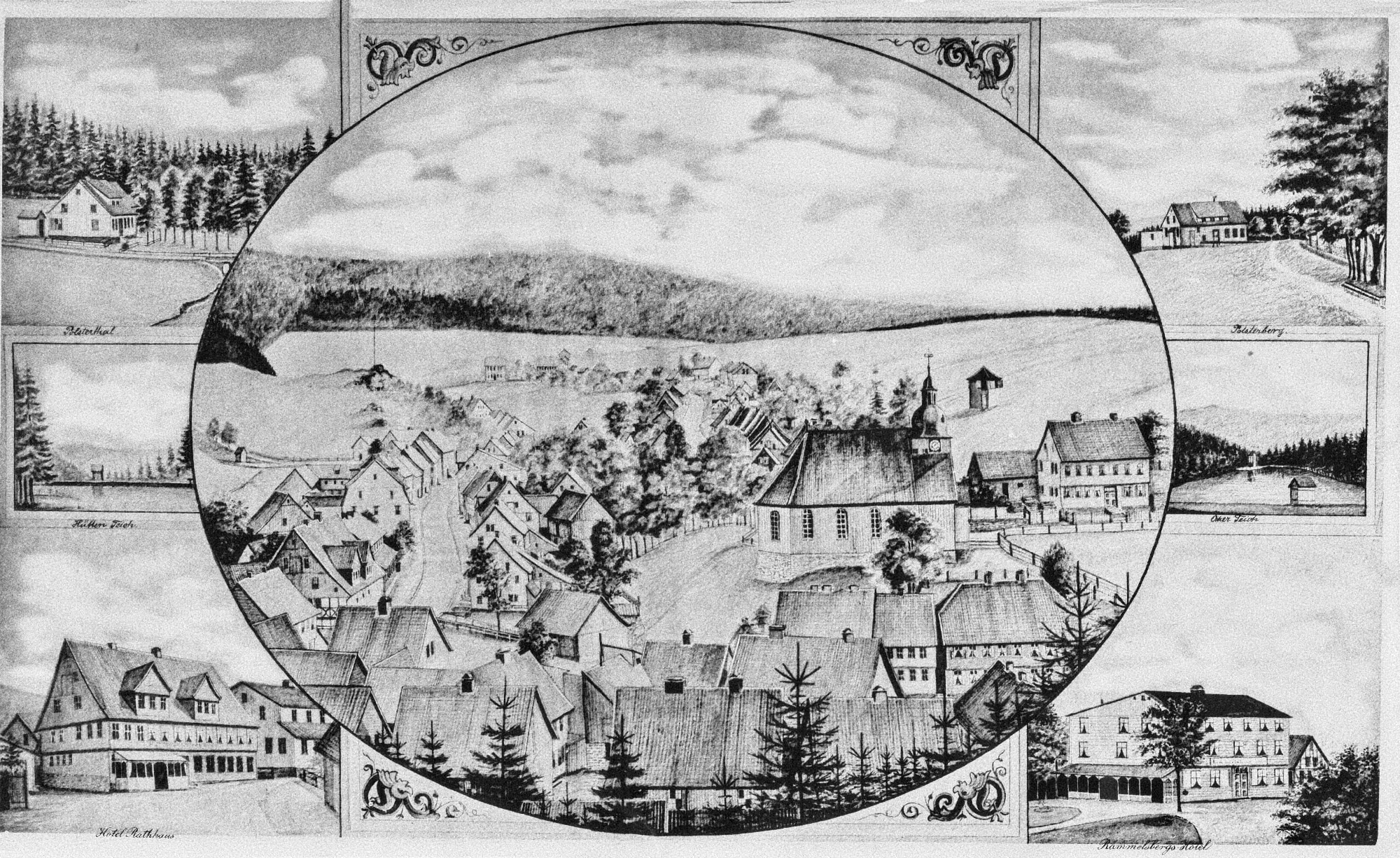

Altenau auf einer frühen Lithographie-Postkarte, circa 1880.

Altenau im Jahre 1903.

Durch die Bebauung des Glockenberges Anfang der 1970er Jahre veränderte sich das Ortsbild deutlich sichtbar.

Die politische Gemeinde Altenau und ihre Geschichte

Die Bergstadt Altenau (im Kreise Zellerfeld, Regierungsbezirk Hildesheim, und am Oberlaufe des Okerflusses belegen) ist die jüngste unter den sieben Bergstädten des bis zum Jahre 1866 hannoverschen, von da ab preußischen Oberharz und dürfte etwa um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden sein, während die übrigen Bergstädte, wie auch die meisten kleineren Ortschaften des Oberharzes mit ihrer Entstehung in den Anfang des 16. und den Ausgang des 15. Jahrhunderts zurückreichen.

„Im Jahre 1580 war Altenau noch ein unbedeutender Bergflecken von etwa 20 Häusern, kam indes schon 1588 einen eigenen Prediger und 1594 Richter und Schöffen. Auch war dort schon im Jahre 1584 ein am Gerlachsbache gelegenes Eisenhüttenwerk, die ‚Abgunst‘, im Gange“. – Diese wenigen Worte sind das wesentlichste, was die alten Harz-Chronisten über die ersten Anfänge Altenaus zu berichten wissen, so dass wir demnach wie über die genaue Zeit, so auch über die spezielle Veranlassung der Gründung des Ortes im Dunkeln bleiben würden, wenn sich nicht noch hier und da in den Chroniken vereinzelte Brocken vorfänden, die bei gewissenhafter Prüfung aller einschlägigen Verhältnisse einen sicheren Schluss wenigstens auf die Entstehungsursache zuließen und die allernotwendigsten Unterlagen böten, die es dem Lokalgeschichtsschreiber, unter vorsichtiger Mitinanspruchnahme der Kombinationsfreiheit, überhaupt ermöglichen, einen einigermaßen abgerundeten, als brauchbar gelten könnenden „Beitrag zur Ortsgeschichte“ zu schreiben.

Seinen Namen verdankt Altenau sehr wahrscheinlich dem Bache „Die Altenah“, bezw. „Alte Aue“, der jetzt als „Schneidwasser“ das Schultal durchfließt und unterhalb des Marktplatzes mit der Oker sich vereinigt. Hier, dicht und am Schwarzenberge, in der Gegend des heutigen Marktplatzes, wo verschiedene Täler auf eine größere ebene Fläche münden und wo sich zur Anlage von Wohnstätten das günstigste Terrain bot, haben zweifellos die ersten Ansiedler ihre bescheidenen Hütten aufgebaut.

Anfänglich scheint die Schreibung des Ortsnamens, selbst in amtlichen Schriftstücken, großen Schwankungen unterworfen gewesen zu sein. So schrieben ihn zum Beispiel Tilly und Wallenstein in von Ihnen ausgestellten Schutzbriefen der Erstere „Altenaw“, der Letzterer „Alltenaw“, während des Regimentskommando des 14. kurhannoverschen Infanterieregiments in einem unterm 30. Dezember 1793 zu Northeim ausgestellten Kapitulationsschein „Altonau“ und der Oberst von Diepenbroik in einem von ihm unterm 18. April 1795 zu Dorenburg ausgestellten Totenschein „Altona“ schreiben.

Was die Staatsangehörigkeit betrifft, so gehörte Altenau mit den Bergstädten Klausthal und St. Andreasberg, den Ortschaften Buntenbock, Lerbach, Riefensbeek-Kamchlacken, Sieber, Lonau und im weiteren mit Osterode, Herzberg ursprünglich zur Fürstlich Braunschweigischen Linie Grubenhagen, kam dann nach Erlöschen der Letzteren 1617 an Braunschweig-Lüneburg-Celle und damit an das spätere Kurfürstentum und Königreich Hannover. Die anderen Bergstädte: Zellerfeld, Lautenthal, Grund, Wildemann hingegen gehörten der Linie Braunschweig-Wolfenbüttel an und wurden erst 1788 mit den drei Grubenhagenschen Bergstädten (so wurden Altenau, Klausthal und St .Andreasberg früher schlechtweg bezeichnet, unter hannoverscher Landeshoheit vereinigt.

Obwohl nun Altenau urkundlich schon im Jahre 1594 Richter und Schöffen hatte, so standen diesen, wie die Chronik besagt, dennoch nur sehr beschränkte Befugnisse zu; vielmehr wurde sowohl die bürgerliche wie auch die peinliche Gerichtsbarkeit von den fürstlichen bezw. herzoglichen Oberförstern zu Osterode ausgeübt.

Zum ersten Richter in Altenau soll auf Befehl fürstlicher Regierung zu Herzberg von den Oberförstern zu Osterode Simon Hänsch bestellt worden sein, „welcher nur zuweilen die Verbrecher hat gefänglich annehmen und dem Oberförster überliefern müssen, bis der Ort Stadtrecht bekam“.

Aus vorstehenden geht deutlich hervor, dass sich in Osterode die nächstvorgesetzte Verwaltungsbehörde für die Grubenhagenschen Bergstädte befand und dass eben diese Verwaltung nebenamtlich mit in den Händen der Forstbeamten, als ursprünglich ersten und von der Aufnahme des Bergbaus und Hüttenwesens fast einzigen fiskalischen Beamten im Harze, lag.

Als untere Verwaltungsbehörde bezw. Gerichtsbarkeit für die Braunschweig-Wolfenbüttelschen Bergstädte (die schlechtweg die braunschweigischen Bergstädte genannt wurden) hingegen befand sich in Zellerfeld, und hier blieb sie denn auch, als später die Vereinigung der politisch getrennten Bergstädte unter einem Landesherrn erfolgte, bezw. wurde die Verwaltung der Kommunal-, Schul- und Forstangelegenheiten zunächst dem königlichen „Berg- und Forstamtes zu Klausthal" unterstellt, womit die Verwaltung der Grubenhagenschen Bergstädte in Osterode aufhörte.

Den „Bergstädten“ ist Altenau – nach Günther – zum ersten Mal im Grubenhagenschen Landtagsabschiede vom 30. April 1623 beigezählt, nachdem es vom Herzog Christian. schon im Jahre 1617 mit „Stadtgerechtigkeit, Insiegel und Brauwerk begnadet“ worden war; jedoch sollen die grubenhagensche Bergfreiheit für Altenau erst unterm 20. Mai 1636 vom Herzog August Braunschweig-Lüneburg ausgefertigt sein.

In bergbaulicher Beziehung war Altenau früher von nicht unerheblicher Bedeutung. Seine nähere und weitere Umgebung war bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts reich an Silbererzgruben, wovon die heute noch vielfach vorhandenen Schachtlöcher, Halden, Stollen, Gräben usw. ein beredtes Zeugnis ablegen. Es heißt auch in der Chronik, dass „um das Jahr 1589 das alte nächst über Altenau gelegene Silber-, Blei- und Kupferbergwerk von neuem wieder aufgenommen worden sei“. Hierbei kann es sich nur um eine der beiden dicht oberhalb des Ortes belegenen Gruben „Schatzkammer“ unmittelbar neben dem Böhmschen Hause Nr. 217), oder „Goldene Rose“ (auf der Feldmark „Rose“ belegen) handeln.

Diese beiden Gruben, ganz besonders aber die mit ihrem Gesenke unter das Böhmsche und das Fiekesche Haus Nr. 77 hinstreichende „Schatzkammer“, waren überhaupt die von allen in der Umgebung Altenaus vorhandenen gewesenen Gruben die bedeutendsten. Die „Schatzkammer“ ist auch die zuletzt (in den 1760er Jahren) zur Einstellung gelangte Grube. Sie war fast 300 Lachter (circa 600 m) tief und ganz ausgebaut. Gleich daneben befand sich das Pochwerk, dessen Schlammsümpfe heute noch nachweisbar sind. Eine von hier durch die Große Oker – Kunstberg – Kleine Oker – Mühlenberg bis ins Tischlertal reichende Grabenleitung (gleichfalls heute noch deutlich wahrnehmbar) führte der „Schatzkammer" nebst ihrem Pochwerk, sowie der ihr benachbarten „Goldenen Rose“ das nötige Aufschlagwasser“ zu. Die Grundwasser dieser beiden Gruben wurden durch den am Fuße des Glockenberges, am linken Ufer der Oker und in der Nähe der Hüttenchaussee (dicht neben dem heutigen Restaurant „Zur grünen Insel“) mündenden Stollen zu Tage geführt. Dieser, sowie ein im Schultale mündender Stollen, der die Grundwasser der Lilier Gruben zutage führte, lieferten bekanntlich von jeher das beste Trinkwasser in Altenau.

Auch das zu den beiden genannten Gruben, deren gewaltige hohe Halden besonders von der Großen-Oker-Chausse aus einen imposanten Eindruck machen und auf ihre einstige hohe Bedeutung schließen lassen, gehörende „Zechenhaus“ hat sich bis heute und unter diesem seinem Namen im Orte erhalten. Es ist das unter der Nr. 81 an der Oberstraße zuoberst, dicht vor der Wiesenflur „Rose“ gelegene Klapprothsche Haus.

Außer diesen beiden ältesten und bedeutendsten Gruben Altenaus gab es u. a. noch folgende: „Schreibfeder“ (zwischen dem Fiekeschen und dem Schützenhause belegen), „Rosine“ (unterhalb des Fiekeschen Hauses in der Richtung nach der Großen Oker zu belegen), „Treuer Friedrich“ (am Gerlachsbache), „St. Dorothea“ (am Rotenberge), „Gnade Gottes“, „Kaiserkrone“, „Silberlilie“, "Haus Fürstenstein“, „Gottes Segen“, „Haus Bülow“, „Grüne Tanne“, „Untere Wolfslilie“, „Morgenstern“, „Englische Krone“, „St. Michael am Bruchberge“ und „Silbergrube am Dietrichsberge“. Im Ganzen waren es einige zwanzig Hauptgewerken, welche den Bergbau bei Altenau betrieben.

Wie ursprünglich alle Oberharzer Gruben gegen Entrichtung des „Zehnten“ an den Landesherrn von Privat-Gewerken betrieben wurden, so war dies auch bei den Altenauer Gruben der Fall und diese sollen dann – wie es teilweise in der Chronik heißt – wegen abnehmender Ergiebigkeit nach und nach von den Gewerken eingestellt worden sein. Es ist aber heute fraglich, ob die „Schatzkammer“ und die „Goldene Rose“ nicht aus dem Grunde verlassen worden sind, weil die Grundwasser nicht mehr zu bewältigen waren; denn wenn die Schatzkammer wirklich circa 600 m tief gewesen ist, so war der vorhin erwähnte Stollen bei weitem nicht imstande, die Sohle des Schachtes zu treffen und dessen Grundwasser abzuführen. Einen noch tieferen Stollen aber anzulegen, davor schreckte man wohl nicht ohne Grund zurück; denn wie lang hätte dieser werden müssen? Wo hätte er münden sollen und was würde er gekostet haben? Und Wassersäulenmaschinen, wie die heutigen, welche die Grundwasser aus dem tiefsten auf höher gelegene Stollen heben, gab es entweder damals noch nicht oder waren für die Gewerken, die immer nur „Ausbeute“ bedacht waren und sich gegen „Zubuße“ sträubten, ebenfalls kostspielig.

Text: Karl Fieke.

Entnommen dem Buch „Altenau im Harz und Umgebung in Poesie, Sage und Geschichte“, Altenau, 1908.

Altenau – einst blühende Bergstadt

Die Gründung der Bergstadt Altenau, der jüngsten unter den Grubenhagenschen Bergstädten, fällt in den Ausgang des 16. Jahrhunderts. Ihren Namen leitet man ab von den Flüßchen Altenaw oder Alten = Aue, jetzt Schneid- oder Schultaler Wasser genannt, das sich hier mit der Oker vereinigt. Schneidwasser bedeutet Grenzwasser, an welchem die Grenze zwischen Grubenhagen und Braunschweig hinaufging. Zur Zeit des Alten Mannes, also im 13. und 14. Jahrhundert, soll vor der Einmündung des Lilierwassers eine Hütte gelegen haben, welche Rammelsberger Erze verschmolz, aber zu festen Ansiedlungen scheint es damals nicht gekommen zu sein.

Die ersten Bergbauversuche bei Altenau wurden um das Jahr 1540 unternommen, da aber das Silber, das man aus den armen Erzen gewann, die Hüttenkosten nicht deckte, so zogen sich die Gewerken (Unternehmer) entmutigt zurück. Der Bergbau ruhte jedoch nicht, sondern wurde immer wieder von neuem aufgenommen, namentlich durch wohlhabende Familien aus Braunschweig, Hildesheim und anderen Städten. Im Jahre 1567 standen wieder drei Gruben im Betriebe, die „Schatzkammer“, die „Güldene Rose“ und die „Güldene Schreibfeder“. Der Herzog Wolfgang von Grubenhagen gewährte den Gewerken volle Zehnt- und Zinsfreiheit, doch brachten die Gruben nicht den erhofften Gewinn und mußten bis zum Ende des 16. Jahrhunderts zeitweise wieder eingestellt werden.

Inzwischen war neben dem schwachen Bergbau auch eine Eisenhütte entstanden, die den Eisenstein des benachbarten Polsterberges verichmolz. Weil sie abseits am Gerlachsbache lag, erhielt sie den Namen „Abgunst“. Um das Jahr 1580 hatte die neue Ansiedlung, die als Forstgemeinde unter dem Oberförster zu Osterode stand, etwa 20 Wohnhäuser, doch nahm die Einwohnerzahl so schnell zu, daß der Ort bald einen eigenen Prediger und eine Kirche erhielt, die 1588 urkundlich erwähnt wird. Im Jahre 1594, als der Bergflecken 35 Wohnhäuser zählte, setzte Herzog Wolfgang demselben Richter und Schöffen und gab ihm damit städtische Verfassung, doch standen jenen nur beschränkte Befugnisse zu, da die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen und peinlichen Sachen den herzoglichen Oberförstern in Osterode übertragen war. [34] Im Anfang des 17. Jahrhunderts standen bei Altenau wieder viele Gruben im Betriebe, und es waren einige 20 Gewerken die den Silbererzbergbau in Angriff genommen hatten. Daß der Betrieb nicht unbedeutend gewesen ist, geht daraus hervor, daß um das Jahr 1610 sogar eine Silberhütte errichtet wurde. Gebaut wurde auf dem anfangs sehr bleierzreichen Schazkammer-Gangzuge, der mit vielen Unterbrechungen lange Zeit im Betrieb war. Im Jahre 1603 hatte Altenau schon 50 Wohnhäuser, deren Zahl bald weiter stieg. Als 1617 das Fürstentum Grubenhagen an den Herzog Christian von Lüneburg-Celle gefallen war, verlieh dieser dem Orte Stadtgerechtigkeit, Brauwerk und ein Stadtsiegel, das neben Schlägel und Eisen die Wolfsangel zeigt. Den Bergstädten ist Altenau aber erst im Grubenhagenschen Landtagsabschiede von 1623 beigezählt, und die Clausthaler Bergfreiheit vom Jahre 1554 wurde ihr erst 1636 vom Herzog August d. J. von Braunschweig-Lüneburg ausgefertigt.

Die Bergwerke und Hütten waren eine Zeitlang von zwei wohlhabenden Männern namens Pankratius Müller und Berndt Frommknecht auf eigene Kosten gebaut. Den gebührenden Zehnten und andere Abgaben hatten sie jährlich der Herrschaft entrichtet. Im Jahre 1618 wurde ihr ganzer Betrieb unter. die Aufsicht des Bergamts zu Clausthal gestellt, das ihnen in einem Vertrage ihr Besitztum auf 8 Jahre zusicherte, doch sollten sie statt des Zehnten von allen Metallen jährlich 800 Gulden zahlen und alle Vierteljahr über ihre Einnahmen und Ausgaben Rechnung ablegen. Das Recht, Geschworene, Steiger und Arbeiter an- und abzulegen, wurde ihnen gelassen. Nach Ablauf der 8 Jahre sollten sie das „Näherrecht“ haben, ihr Eigentum, in das sie fast ihr ganzes Vermögen gesteckt hatten, wieder an sich zu bringen. Auch wollte man ihnen dann ihre aufgewendeten Baukosten vergüten.

In dem drangsalvollen 30jährigen Kriege, von dem auch Altenau nicht verschont blieb, war jedoch die Erfüllung jener Vertragsklauseln nicht möglich, die Gruben kamen zum Erliegen, und der Bergbau ruhte von 1620 bis 1630 etwa 10 Jahre lang. In dieser bösen Zeit, die mit einer Teuerung und nachfolgenden Pestilenz einsetzte, sann man auf andere Erwerbszweige. Der Richter Klaus Ränsch sorgte für Anlage eines Bohr- und Schleifwerks, und der rührige Gewerke Frommknecht ließ am Rothenberge eine Mahl- und Ölmühle sowie 1623 eine Eisenhütte mit Zerrennherd, Frischfeuer und Blechhammer erbauen, die allerdings nur kurzem Bestand hatte. Sie lieferten uns u. a. Material für Gewehrläufe. Zerrennherde waren niedrige Ofen mit geringer Hitze, in denen man schlackiges Eisen gewann. Die Frischfeuer dienten zum Umschmelzen (Frischen) des Roheisens in schmiedbares Eisen.

Zu Anfang des 30jährigen Krieges soll in Altenau auch eine braunschweigische Münze bestanden haben. Die mündliche Überlieferung bezeichnet heute noch ein altes Gebäude hinter dem Rathaus allgemein als ehemalige Münze, wo auch Münzgerätschaften ausgegraben ein sollen. Vielleicht aber war es nur eine sogenannte Heckenmünze, wie solche in der Kipper- und Wipperzeit auch in Elbingerode und Katlenburg auf kurze Zeit bestanden. Es waren nicht berechtigte Münzstätten (Münzhecken), wo minderwertige Münzen geprägt wurden. Dieser Mißbrauch herrschte besonders während der Zeit des 30jährigen Krieges, und der Wert des guten Geldes stieg dadurch so sehr, daß 1621 ein guter Taler 7–8 und 1623 sogar 16–20 Taler galt.

Nach dem 30jährigen Kriege wurden die Gruben wieder aufgenommen und auch fleißig bebaut, wovon noch heute die vielfach vorhandenen Schachtlöcher, Halden, Stollen und Gräben ein beredtes Zeugnis ablegen. Schon 1631 nahmen Richter und Rat die Gruben Schatzkammer, Rose und Schreibfeder für Rechnung der Stadt in Pacht, denn sie waren eifrig bestrebt, durch Aufschließung lebensfähiger Betriebe der bergmännischen Bevölkerung einträgliche Verdienstmöglichkeiten zu beschaffen. Auch bei Fehlschlägen ließen sie sich nicht beirren, immer wieder neue Mutungsversuche anzustellen. Im Jahre 1652 führte man eine sogenannte Stollensteuer ein, mit deren Hilfe die Schakkammer wieder in Betrieb genommen wurde. Es war die bedeutendste Grube, die zeitweise auch Ausbeute lieferte.

Die Stadt entwickelte sich stetig, so daß sie 1653 schon 70 Wohnhäuser zählte. Eine ausgedehnte Viehzucht und Wiesenkultur sowie die Beschäftigung in der Forstwirtschaft gingen Hand in Hand mit den Arbeiten in den Berg- und Hüttenmännischen Betrieben. Bei der Zunehmenden Bevölkerung genügte die erste Kirche nicht mehr, die jedenfalls recht klein und einfach gewesen ist. Im Jahre 1669 legte man sie nieder und erbaute an derselben Stelle eine neue, größere Kirche, die noch heute vorhanden ist. Ein neuer Kirchturm war schon 1642 errichtet. Das Glockenhaus der Kirche auf benachbarter Höhe stammt aus dem Jahre 1684. Die Silberhütte, die in den Wirren des 30jährigen Krieges stillgelegt und verfallen war, wurde im Jahre 1691 wieder neu aufgebaut. Die Eisenhüttenleute und Waldarbeiter waren Niedersachsen, die Silberbergleute aber Obersachsen. Daher ist noch heute Altenau zweisprachig. Die Nachkommen der ersteren sprechen niederdeutsch, die übrigen Einwohner oberdeutsch = oberharzisch.

Unterhalb der Silberhütte wurde 1794 eine fiskalische Eisenhütte mit Hochofen angelegt, welche den Magneteisenstein vom Spitzenberge und den Rot- und Brauneisenstein des Grünsteinzuges bei Altenau und im Kellwasser verschmolz. Ihre Gründung soll durch das wiederholte Auftreten des Borkenkäfers, der die Waldbäume [35] durch Austrocknen zu Sterben bringt, mit veranlaßt werden sein, denn man hatte bisher keine passende Verwendung für die großen Holzmengen, die als Folge der häufigen Wurmtrocknis fielen. Das in dieser Hütte hergestellte Roheisen wurde fast sämtlich granuliert (gekörnt). Die Silberhütten bedurften nämlich zu ihrer Niederschlagsarbeit bei der Verschmelzung des Bleiglanzes oder anderer schwefelhaltiger Erze gekörntes Eisen. Dieses war zur Aufnahme des Schwefels in den Silberschmelzöfen bestimmt. Das Eisen kann sich mit dem Schwefel desto vollkommener sättigen, je mehr Oberflächen es hat. Das Granulierwasser wurde gern zu heißen Bädern benutzt und zu diesen Zwecken kochend oft nach Goslar, Clausthal, Zellerfeld oder Altenau in Fässern versandt.

Im 18. Jahrhundert ging es mit dem Bergbau in Altenau abwärts. Die Gruben zeigten sich immer weniger ergiebig und wurden nach und nach von den Gewerken verlassen. Die beiden bedeutendsten Gruben „Schatzkammer“ und „Goldene Rose“ sind nebst ihrem Pochwerk 1762 eingestellt. Die Tagesgebäude wurden verkauft und ein Jahr später die Schächte verstürzt. Lasius nennt in seinen „Beobachtungen über die Harzgebirge“ 1789 als letzte Grube „König Georg III.“ wo noch auf Bleiglanz gebaut wurde. Die Eisenhütte, die etwa 30 Mann beschäftigte, stellte 1871 ihren Betrieb ein, weil die Roteisensteine des Polsterberges zu kieselig wurden, worauf 1875 auch die vier im Polstertale gelegenen Pochwerke verschwanden.

Die Silberhütte blieb nach der Einstellung des Bergbaues noch bestehen und verschmolz von da ab ausschließlich Clausthaler und Schulenberger Erze. Zur Ausnutzung der Apparate und Wasserkräfte sowie zur Erhaltung der 220 Mann starken Belegschaft verarbeitete sie auch amerikanische Silbererze, wie sie schon seit 1700 ostindische Golderze verschmolzen hatte. Von besonderer Bedeutung waren auf dieser Hütte die Kupferarbeiten, die das Elektrolytkupfer erzeugten. Es war dem Werke jedoch nicht möglich, die Ungunst der Verhältnisse zu überwinden, die erheblichen Kosten für die Anfuhr von Kohlen und Schmelzgut, die Erhöhung der Betriebsausgaben, die niedrigen Metallpreise erforderten große Zuschüsse. Im Jahre 1909 hatte die Hütte für sich allein einen Betriebsverlust von 394.000 Mark, und da dieser immer größer zu werden drohte, sah man sich schließlich gezwungen, im Jahre 1911 die Hütte, die zuleßt noch 140 Mann beschäftigte, nach 300jährigem Bestehen einzustellen.

Text: Heinrich Morich.

Aus Harzbergkalender 1950, Seite 33 - 35.

das altenauer wappen

Bären bevölkern den Harz heutzutage nicht mehr: aber drei Bärentatzen sind immerhin noch im Wappen der Bergstadt Altenau zu finden. Allerdings kommen sie, auf heraldischen Wegen, von ganz woanders her, nämlich aus der Grafschaft Hoya. Deren Wappen waren Bärentatzen. Als die Grafen von Hoya 1582 ausstarben, beerbten die Welfen sie und fügten diese Gliedmaßen ihrem mehrfeldrigen Staatswappen ein. Wenn die Welfenherzöge ihren Städten Wappen verliehen, dann schenkten sie ihren getreuen Untertanen zuweilen Einzelstücke aus ihrem eigenen Wappen, beispielsweise den Wolfenbüttelern und eben auch den Altenauern, die Herzog Christian von Braunschweig-Lüneburg-Celle am 30. Oktober 1617 mit einem grün-silbern gespaltenen Wappen begabte, das drei braune (obwohl die Hoyaer schwarz waren) Bärentatzen (1:2 angeordnet) enthält, vielleicht wegen des hier naheliegende Bezuges zum einstigen Vorkommen von „Meister Petz" im Harz. Die vordere hält ein schwarzes Eisen, die hintere einen ebensolchen Schlägel (was zusammen die damaligen Werkzeuge des hier einst bedeutenden Silber- und Erzbergbaus ergibt). Die obere Tatze umklammert eine schwarze „Wolfsangel" die als Forstsymbol den Waldreichtum und die Holzwirtschaft versinnbildlicht.

Text: Arnold Rabbow.

Braunschweiger Zeitung vom 23. April 1977, 43. Teil der Serie "Heimat im Wappen – das Braunschweiger Land im Spiegel der Gemeindeheraldik“.

Aus dem Fremdenverkehrsprospekt des Jahres 1900

Die Bergstadt Altenau im Oberharz mit etwa 2200 Einwohnern war vor einem Viertel Jahrhundert bei denen, die den Harz zur Erholung aufsuchten, noch wenig bekannt. In jener Zeit wurden die Kurorte und Sommerfrischen des Unterharzes von den Erholungsbedürftigen bevorzugt. Seit jedoch der Oberharz durch Anlage guter Fahrstrassen, Eisenbahnen und Postverbindungen dem Verkehr erschlossen ist, und seit die Reisebücher auf die eigenartigen Schönheiten des Oberharzes aufmerksam gemacht haben, sind die Oberharzer klimatischen Kurorte von Jahr zu Jahr schnell emporgeblüht.

So auch Altenau, welches im Jahre 1879 erst wenige Hundert Kurgäste beherbergte, während es im Jahre 1899 von über 2000 Kurgästen und von mindestens 5000 Touristen besucht worden ist. Altenau liegt am Oberlauf der Oker rings von hohen Bergen umgeben. Die Lage ist eine ausserordentlich günstige; nach allen Seiten hin führen bequeme Wege zu den schönsten Waldpartien mit herrlichen Fernsichten. Der König der Harzberge, der Vater Brocken, sowie die Harzstädte Andreasberg, Grund, Goslar und Harzburg sind von Altenau gleichweit (ca. 4 Std.) entfernt und bequem zu erreichen. Die Strassen des Städtchens sind terrassenförmig angelegt und ziehen sich in langer Zeile an den Bergen hin. Die Häuser sind im eigenartigen Harzer Stile gebaut und machen einen freundlichen Eindruck durch ihr schmuckes Äußere, ihre gutgepflegten Vorgärten und ihre geschützten Veranden. Im Innern sind sie durchweg sauber gehalten; sie sind nicht wie in den grossen Städten eng aneinander gebaut, sondern meist durch grössere Zwischenräume von einander getrennt, sodass Luft und Licht zu den Wohnungen ungehindert Zutritt haben.

Ein besonderer Vorzug Altenaus vor vielen anderen Harzer Kurorten aber sind die in unmittelbarer Nähe der Stadt gelegenen herrlichen Fichtenwaldungen mit ihrer reinen, ozonreichen Luft, ihren schattigen, weichen Waldwegen und ihren zahlreichen Fernsichten. Hier sei nur hingewiesen auf den „Dammgraben“, der Altenau in einem Halbkreise von 4-5 Stunden Länge umgibt, eine entzückende Waldpromenade, wie sie schöner wohl kein zweiter Kurort aufzuweisen haben dürfte. Die ganze Stadt ist mit Gebirgsquellwasser von seltener Reinheit versehen, welches sowohl als Trinkwasser wie zu allen Haushaltungs- und Küchenzwecken in hohem Grade geeignet ist.

Wenngleich Altenau z. Z. noch keine Eisenbahn hat, so ist es doch leicht von allen Seiten zu erreichen. Unter den nächsten Bahnstationen Osterode, Andreasberg, Clausthal-Zellerfeld, Oker und Goslar kommen für den Fernverkehr besonders Oker und Goslar (Haltestelle der Schnellzüge) in Betracht. Ausser einem täglich zweimal zwischen Altenau und Oker verkehrenden Postomnibusse sind während der Saison zu jedem Zuge Privatfuhrwerke am Bahnhof Oker, welche gegen eine geringe Taxe nach Altenau fahren.

Die Saison dauert von Mai bis Oktober.

Jede weitere Auskunft erteilt gern die Kurkommission (Bürgermeister König).

Klima

Das Klima Altenaus ist in jeder Beziehung gesund und heilkräftig. Viele, die durch Krankheit oder durch Mangel an Bewegung, Luft und Appetit heruntergekommen sind, kehren nach einem Aufenthalte in Altenau gesund und kräftig in die Heimat zurück, und die Veränderung in dem Aussehen giebt Zeugnis von dem Wachenen ihrer*Lebcnskraft. Es ist in der That etwas wunderbar Belebendes in der leichten, staubfreien, ozonreichen Fichtenwaldluft, die eine eigentümliche, wohlthätige Anregung für alle körperlichen und geistigen Funktionen ist. Immer mehr muss zugegeben werden, dass die Höhenluft aus der Liste der wirksamsten ärztlichen Heilmittel nicht mehr gestrichen werden kann. Höchst interessante Aufklärungen über die Einwirkung der Gebirgsluft geben die kürzlich bei Gesunden und Kranken angestellten Blutuntersuchungen, nach denen schon wenige Tage nach der Ankunft im Gebirge eine erhebliche Zunahme der roten Blutkörperchen und des Hämaglobingehaltes zu konstatieren ist.

Auch in anderer Beziehung fördert die Naturbeschaffenheit Altenaus die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen; denn gross und erhaben ist die umgebende Natur Altenaus, und gross und mächtig sind auch die Einwirkungen dieser Natur auf den menschlichen Organismus. Wer vom Gestade des Meeres und aus den Niederungen der Marsch, wer aus dem Staube der Akten, aus dem Kohlendunste der Fabriken, aus dem Gewirre volkreicher Städte und von allen den Schauplätzen, wo das Leben in geräuschvoller Schnelle dahinfliegt, versetzt wird auf diese stille erhabene Harzhöhe, der sieht sich umgewandelt in einen neuen Menschen. Der Atem wird leicht und tief, der Gang beflügelt, das Gemüt heiter, das Herz frisch, und versöhnt kehrt zurück ein erquickender Schlaf.

Zur Unterstützung der klimatischen Kur ist vorhanden eine neueingerichtete Badeanstalt mit Sturz-, Wannen-, Sool-, Fichtennadel- und Fichtennadeldampfbädern. Auch befinden sich in der Nähe Altenaus drei Mineralquellen, eine eisenhaltige und zwei schwefelhaltige, deren Wasser für Heilzwecke geeignet ist. Schliesslich leistet besonders gute Dienste eine vorzügliche Milch von den kräftigen Harzer Gebirgskühen.

Indicationen

Akute und chronische Krankheiten der Respirationsorgane; Lungenemphysem, Asthma. (Tuberkulose ausgeschlossen.)

Bleichsucht, Blutarmut, Reconvalescenz.

Herzfehler und Circulationsstörungen.

Allgemeine Nervosität, Neurasthenie, Hysterie, Nervenschmerzen, Krankheiten des Rückenmarkes.

Scrofulose, Rhachitis, Fettsucht.

Krankheiten, die hervorgerufen werden durch Uebermüdung, Mangel an Bewegung und

durch sitzende Lebensweise.

Kurmittel

Kräftiges Höhenklima, sehr reine, ozonreiche Fichtenwaldluft, ,verminderter Luftdruck; Terrainkuren mit methodischem Bergsteigen auf weit ausgedehnten, gut gepflegten Promenaden.

Lungengymnastik, vermehrte Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureausscheidung.

Massage, Elektrizität. Warme und kalte Douchen. Wannen-, Sool-, Fichtennadel- und Fichtennadeldampfbäder, Fangoapplikationen.

Diät-, Kräuter-, Milch- und Kefirkuren.

Frequenz

Von Jahr zu Jahr steigende Frequenz:

1879 = 283

1887 = 431

1890 = 650

1892 = 737

1893 = 1287

1896 = 1342

1898 = 1678

1899 = 2373

Arzt und Apotheke.

Badearzt: Dr. Behrmann. Sprechstunden: 8-9 Uhr vormittags, 6-7 Uhr nachmittags. Mittwochs und Freitags 2-3 Uhr nachmittags.

Apotheke: Breitestrasse No. 33. Besitzer: Aug. Lachwitz.

Der Bruchberg und Altenau als Schigebiet

„Dn Bruchbarg, dan hott unner Harrgott gemacht,

Ich gläb, for uns Jager allän.

War kenntne su racht wull in seiner Pracht?

Mir Jager! Gah Acht, wie ich's män.“

So sang vor Jahren der „Ey-Karel", ein alter Oberharzer von echtem Schrot und Korn. Das war zu der Zeit, als der Schiklub im Harz noch in den Windeln lag und der gesunde, edle Wintersport noch im „Ruschelvergnieng“ bestand. Die letzten 10 Jahre haben auch hier Wandel geschafft, und wenn der Ey-Karel heute noch ein Jüngling wäre und mit den Schiern zum schneebedeckten Bruchberg hinauffahren und den langgestreckten, hohen Bergzug in seinem Winterkleide bewundern könnte, er würde gewiß mit derselben Begeisterung sagen:

„Dn Bruchbarg, dan hott unner Harrgott gemacht,

Ich gläb, for uns Schileit allän.

War kenntne su racht wull in Winterspracht?

Mir Schileit! Gah Acht, wie ich's män.“

Der Bruchberg ist und bleibt, zumal in schneearmen Wintern, das beste und zuverlässigste Schigebiet des Oberharzes und hat als solches noch eine Zukunft. Bei seiner Höhenlage von durchschnittlich 860 m trägt er bereits eine ansehnliche Schneedecke, wenn in den Großstädten die letzten Herbstblumen blühen, und hält sie den ganzen Winter über fest, bis im Mai in den Harzorten die Kühe und Rinder wieder auf die frischgrünen Wiesengetrieben werden. Vor Pfingsten geht dort oben der letzte Schnee nicht weg! Und welche Strecke – von der Steilen Wand mit der Wolfswarte bis zur Hanskühnenburg oberhalb Osterode: 12 km!

Und wie abwechslungsreich mit. seinen zum Teil über 300 jährigen, knorrigen, alten Fichtenbeständen, mit seinen weiten, baumlosen Bruchflächen, die selbst im trocknen Hochsommer zu betreten nicht ohne Gefahr ist. Und mit seinen entzückenden Ausblicken auf den Vater Brocken, den Königsberg, den Wurmberg, den Achtermann und seinen Fernsichten über die Berge und Täler des Oberharzes weit ins Flachland hinein. Ja, wer je da oben einmal gewesen ist an einem sonnigen, klaren Wintertage mitten unter den schneebehangenen, rauhreifverzierten Winterfichten, über sich den lichtblauen Äther, unter den Schiern eine Schneedecke, oft so tief, daß die Stöcke nicht auf den Waldboden hinuntergestoßen werden können, und um sich nach allen Seiten Berge und Täler, in tiefstes Schweigen gehüllt, der fühlt es dem Ey-Karel nach, wenn er ausruft:

„Un wenn De nu uhm bist, wie wärd mit ämol

Es Harz Dir so lächt un de Brust!

De Sorring, die ließte do unten im Thol,

Frei biste, ja, dos is ne Lust!“

Aber, wie raufkommen in dies winterliche Märchenland und seine Herrlichkeiten? Zu Fuß ist es unmöglich und per Schlitten oder Auto erst recht! Da helfen nur die Schneeschuhe. Doch mit ihnen ausgerüstet geht es mit frischem, fröhlichem Mute bald durch die schneeigen Schneisen, bald über die festgefrorenen Moore stundenlang auf dem Gebirgskamm entlang, An Nebeltagen, deren es da oben nicht selten gibt, ist freilich Vorsicht geboten. Da heißt es auf die Bezeichnungen der „nebelsicheren" Bahnen achten, die in verschiedenen Linien den Bruchberg überziehen:

Altenau – Kunstberg – Bruchberg – Schluft, bzw. Sonnenberg oder Oderbrück – Brocken.

Clausthal – Dammhaus – Stieglitzecke – Grenzschneise – Wolfswarte – Steile Wand.

Sonnenberg – Bruchberghöhe.

Camschlacken – Wolfswarte – Acker.

Riefensbeek – Hanskühnenburg.

Die Schiwege sind neuerdings durch Stangen bezeichnet, vereinzelt finden sich auch noch Drahtbuchstaben A – Altenau, B – Brocken, S – Sonnenberg, W – Wolfswarte.

Ja, aber wie raufkommen? Nun es ist möglich: von Harzburg über Torfhaus, von Braunlage und St. Andreasberg über Sonnenberg, von Osterode und Clausthal über Dammhaus und Stieglitzecke!

Aber das alles erfordert eine anstrengende Bergfahrt von mehreren Stunden und nimmt die beste Kraft vorweg. Von Altenau dagegen ist die Höhe ohne große Anstrengung in einer guten Stunde erreicht. Altenau ist also für die Winterfreunde des Bruchberges der günstigste Ausgangspunkt. Deshalb hat der Hannoversche Schiklub schon seit Jahren Altenau zu seiner Station gemacht. Beim Vater Rehren im Waldgarten bei Altenau haben die Hannoveraner im Winter ihr Standquartier. Das geräumige, mit Zentralheizung versehene Hotel faßt der Gäste gar viele, und der selbst mit Leib und Seele dem Wintersport ergebene Wirt sorgt schon dafür, daß die Leute mit Schneeschuhen und Rodeln sich bei ihm wohlfühlen.

Die weiten sanft abfallenden Wiesenflächen an der Kleinen Oker beim Waldgarten bieten ein gutes Gelände für den Rodler und die Rodlerin, ganz besonders aber eignen sich diese Hänge für das Üben im Schilauf. Und sollte wirklich einmal bei Rehren kein Platz mehr sein, nun, so sind in Altenau und auf Torfhaus noch viele andere gute Hotels und Villen, die den Wandermüden gern aufnehmen und erquicken. Wie urgemütlich ist’s aber immer im Waldgarten, wenn die hannoverschen Klubbrüder nach des Tages Mühen bei dampfender Schüssel zusammen sitzen und von ihren Erlebnissen auf dem Bruchberge berichten und hernach beim steifen Grog und Saitenspiel frohe Lieder singen. Das sind Stunden Harzer Gemütlichkeit, die man sobald nicht wieder vergißt!

Und am anderen Morgen geht es nach erquickender Nachtruhe wieder hinauf auf den Bruchberg in der Richtung auf Torfhaus, Oderbrück oder Sonnenberg, auf Sieber und Schluft oder Braunlage zu. Wer kennt die Stätten nicht vom Sommer her? Und doch wie reizvoll sind sie erst im Winterkleid, wenn die Dächer meterhoch mit Schnee beladen und mit langen, armdicken Eiszapfen behangen sind!

Doch, daß ich zum Schluß das Beste nicht vergesse: Altenau hat seit zwei Jahren in unmittelbarer Nähe des Ortes eine nach allen Regeln der Kunst angelegte Sprungschanze und im Tischlertale eine 800 m lange Rodelbahn vom Dammgraben durch die Lilie nach der Torfhäuser Straße.

Kommt und seht es – ich wette, Ihr kommt auch ohne Einladung wieder! Und wenn Euch das Dampfross – das, nebenbei gesagt, vom Mai 1914 an bis Altenau fährt – dann heimwärts führt und Ihr wie neu geboren seid durch den Schisport auf dem Bruchberg, so sprecht Ihr es dem Ey-Karel gewiß von Herzen gern nach:

„Wie isses do uhm doch su schien off dr Ard!

Harr Gott, wie gruß hostes gemacht!

Halt de Hand iewern Bruchbarg, har isses warth,

Ich dank dersch bei Tohk un bei Nacht!“

Schi-Heil denn und auf nach Altenau und zum Bruchberg!

Autor S. A. (Vollständiger Name unbekannt).

Entnommen dem Jahresheft 1913 des Schiklubs Hannover von 1896.

Altenau – gesehen von Willy Kloweit

Der Altenauer Fotograf zeigt uns, wie es in den 1950er und 1960er Jahren aussah. Es sind zum Teil seine ersten Farb-Aufnahmen,

Hüttenkopf

Mit diesem Bild zeigt uns Willy Kloweit die Häuser in Höhe des Sportplatzes und den Hüttenkopf. Genau gegenüber des unbewaldeten Felsens lagen die Gebäude der Altenauer Silberhütte, die 1911 stillgelegt worden ist. Auch gut 45 Jahre später ist die spärliche Vegetation zu erkennen, deutliches Zeichen einer damals noch hüttenrauchgeschädigten Landschaft.

Marktplatz

Wie es Mitte der 1950er Jahre rund um den Altenauer Marktplatz aussah, hat Willy Kloweit mit dieser Gegenlicht-Aufnahme dokumentiert. Die Busse hielten noch direkt am Markt. Man fuhr mit dem "Roten Bus" (Bundesbahn) nach Clausthal bzw. Richtung St. Andreasberg, oder mit dem "Blauen Bus" (KVG) über Schulenberg nach Oker und Goslar.

Oberstraße

Ein leicht ausgeblichenes, aber interessantes Motiv aus dem Dia-Archiv von Willy Kloweit: die Oberstraße. Zeitlich bewegen wir uns ungefähr Ende der 1950er Jahre.

Bergstraße

Wir sind in der Zeit um 1958. Willy Kloweit hat zur schönsten Frühlingszeit die Kreuzung Bergstraße/Schlackenbrink abgelichtet. Etliche Zaungäste werfen von hier aus einen Blick auf das Musikprogramm im Konzertgarten.

Breite Straße

Wir werfen einen Blick von der Breiten Straße in Richtung Marktplatz: Der Kuhhirte geht in den verdienten Feierabend, eines der wenigen Autos rollt über das Straßenpflaster und vor dem Milchgeschäft von Franz Kadell füllt ein Aral-Tankwagen die Vorräte auf – nicht Milch, sondern Benzin: Bis in die späten 50er Jahre konnte man beim "Milch-Franz" auch Treibstoff für's Auto erwerben. Beschaulich ging's zu in unserer Bergstadt...

Gänsehügel

Ein Fleckchen Altenau, das man auf Bildern nicht so oft sieht: die Straße „Am Mühlenberg“ ist die Zufahrt zum Gänsehügel.

Bergstraße

Ein alltägliches Bild in den 1950er/1960er Jahren: Wenig Autos, aber etliche Kühe auf Altenaus Straßen. Ab Mitte Mai zog der städtische Kuhhirte mit seiner Herde auf die Weideflächen rund um die Bergstadt. Willy Kloweit hat die "Damenkapelle" hier in der Bergstraße auf den Diafilm gebannt.

Mühlenberg

Ein unwiederbringliches Zeitdokument von Willy Kloweit: Kuhhirte und Kühe auf dem Mühlenberg. Der Blick geht hinweg über den unbebauten Glockenberg zum Rothenberg, ganz im Hintergrund ist der Bahnhof zu erkennen. Zwischen dem Kuhhirten uns seinem Gehilfen lugt die Spitze der Altenauer Kirche hervor.