Bergfreiheiten

Die Bergfreiheiten des Oberharzes

„Neu Bergwerk – Neu Geschrei“: Es war durchaus üblich, dass Bergleute von Bergbauregion zu Bergbauregion zogen, immer auf der Suche nach ergiebigen Schächten. War in einer Region das Erzvorkommen erschöpft, oder konnte man es mit der zur Verfügung stehenden Technologie nicht tiefer ausbeuten, zog man weiter. Nun also in den Oberharz, denn die Kunde von reichen Silberfunden verbreitete sich schnell in allen deutschen Landen. Um die tief in der Erde liegenden Schätze zu heben, bedurfte es einer großen Zahl von fachlich qualifizierten Bergleuten. Die Landesherrn erließen „Bergfreiheiten“ – Sonderrechte und Vergünstigungen – um Bergleute dazu zu bewegen, in den Oberharz überzusiedeln. So entstanden rund um die Gruben die ersten Siedlungen, aus denen die Oberharzer Bergstädte erwuchsen.

Steuerfreiheit

Eigene Gerichtsbarkeit

Freies Bauholz

Waldweiderecht

Braurecht,

Schankrecht

Jagdrecht auf Niederwild

Freier Handel, Zollfreiheit

Kein Wehrdienst,

keine Frondienste

Karl Reinecke-Altenau schreibt im Jahre 1936 über die Bergfreiheiten des Oberharzes und gibt uns damit auch einen kurzen Einblick in die Geschichte des Bergbaus im Harz:

Wenn das Erz am Rande des Gebirges herausstreicht, wird es auch im Gebirge selber stehen. Das war die einfache Überlegung, die gewiss schon sehr frühzeitig Goslarer Bergleute veranlasst hat, schürfend und nach Silbergängen suchend nun auch in die oberharzische Wildnis, das Hinterland der Bergwerksstadt Goslar, hinaufzudringen.

Ob jedoch vom 10. bis ins 12. Jahrhundert hinein schon Bergmannssiedlungen dort oben bestanden haben, ist schwer nachzuweisen und wird des Fehlens jeglicher Urkunden oder urkundliche Erwähnungen wegen von vielen bestritten. Wohl aber wissen wir mit Bestimmtheit, dass vom 12. bis ins 14. Jahrhundert der Oberharz bereits besiedelt war, wenn zweifellos auch nur sehr dünn.

Das Kloster Cella, Filiale des Stiftes Simon und Judae in Goslar, gebaut auf dem Gebiet der heutigen Bergstadt Zellerfeld, mag der große und Schutz gewährende Rückhalt all der kleinen Bergmannsniederlassungen gewesen sein, die neben den frisch erschlossenen Silbergruben aufwuchsen. Die Ausbeutemöglichkeit in jenen ersten Schächten war gering. Die Bergbautechnik litt unter vielerlei Unzulänglichkeiten. Mehr als 10 bis 11 Lachter (20 bis 22 m) ging kaum ein Schacht in die Teufe. Alsdann geboten die Schwierigkeiten der Wasserwältigung, der Wetterzuführung und der Erzförderung halt. Aber es dachte sich keiner groß was dabei. Es war eben Gottes Fügung so. Man zog weiter, dem nächsten Gang, der nächsten günstigen Möglichkeit, der nächsten Erzader nach. Das Gebirge stak voll, gesegnet voll.

So ist es zu erklären, dass wir (außer etwa dem Kloster Cella) von keiner größeren Siedlung oder einer namhaften und auf Dauer gebauten Ortschaft in jener Zeit erfahren. Auch die Wildheit und Weglosigkeit der Gegend, die Mühsal, die geförderten Schätze an einen Handelsplatz heranzubringen, mögen als Hinderungsgrund für das Aufkommen größerer und bleibender Siedlungen mit angesehen werden können. Mehrfache und aus den unterschiedlichsten Ursachen heraus erfolgte Abwanderungen von Bergleuten brachten zu dem Schwankungen, Unstetheit, zuweilen gänzlichen Niedergang des ersten oberharzischen Bergbaus mit sich. Immer aber lebte er wieder auf, immer wieder lockte der blanke Segen der Erzgänge. Es ging erneut um, auf Jahre, auf Jahrzehnte, bis dann um 1350 herum der Schwarze Tod einen sehr langen und gründlichen Feierabend gebot, der mehr als anderthalb, in manchen Gegenden des Oberharzes gar zwei volle Jahrhunderte anhielt. Die zahlreichen Grubenbaue dieser ersten Zeit, die der Bergmann als den „Alten Mann“ bezeichnet, verfielen. Stollen gingen zu Bruch, Schächte stürzten ein. Die Natur nahm sich das ihrige zurück. Die Berge gehörten wieder dem Wildtier und über dem Alten Mann rauschte der Wald.

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts beginnt in Deutschland ein Silberfieber aufzuspringen. Aus der meißnischen Stadt Schneeberg kommt die Kunde von unermesslichen Silberfunden, von unglaubhaftem Reichtum, den man der Erde enthob.

Wenige Jahrzehnte darauf tauchten erzgebirgische Namen auf, von dem nämlichen Glanz umwoben: Annaberg, Buchholz, zu Anfang des 16. Jahrhunderts dann St. Joachimsthal. Von Joachimsthal aus rollen die blanken, silbernen Guldengroschen in die Welt, die man nun „Joachimsthaler“ nennt, und deren Glanz dem Auge, deren Klimpern dem Ohre wohltut. An ihrem Glänzen und Klimpern kommt man dann mit einem Male wohl auch in den Harzlanden in Geschmack. Man besinnt sich auf den „Alten Mann“, man ist 200 Jahre weiter in der Technik, also auf Gott und gut Glück: versuchen wir‘s!

Aber wie anfangen?

Die Landesherren schreiben „Bergfreiheiten“ aus und locken damit bergbaulustige Geldgeber (Gewerken) an; sie verschreiben sich bergverständige Räte aus dem bekanntgewordenen Bergbaugebieten; sie ziehen Bergleute heran, die Erfahrung besitzen: die Einwanderung der erzgebirgischen Bergleute in den Oberharz beginnt, die große Blütezeit des oberharzischen Bergbaus setzt ein.

Die Grundherren des Oberharzes waren in der Hauptsache die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel und von Braunschweig-Lüneburg-Grubenhagen, und zwar gehörte das Gebiet der heutigen Bergstädte Zellerfeld, Wildemann, Lautenthal, Grund zu Wolfenbüttel, das der Bergstädte Clausthal, Altenau und St. Andreasberg zu Grubenhagen. Letztgenannte Bergstadt lag in der Grafschaft Lutterberg (Lauterberg), die derzeit als fürstlich-grubenhagensches Lehen den beiden Grafen von Hohnstein, Gebrüdern Heinrich und Ernst, Herren zu Lohra und Klettenberg, unterstand.

Somit treten die Grafen von Hohnstein neben dem Wolfenbütteler und dem Grubenhagener als dritte in der Reihe der Bergherren des Oberharzes auf.

Die Grafen von Hohnstein waren diejenigen, die den Wert des Bergbaus sowohl für ihre gräfliche Kammer, wie für das Gemeinwohl des Landes zuerst erkannten. Sie verschlossen sich aber auch nicht der Erkenntnis, dass es nicht leicht sei, Menschen in eine rauhe und unwirtliche Wildnis hinaufzuziehen, sie dort festzuhalten und sesshaft zu machen und das solches lediglich geschehen könne dadurch, dass man allen am Bergbau Beteiligten, Gewerken wie Bergleuten, die Angelegenheit so lecker wie möglich machte, ihnen Erleichterungen verschaffte, ja, sie mit Gerechtsamen ausstattete, die den anderen Ständen im Land als unerhört weitgehend, großzügig und bevorzugend erscheinen mussten.

Die Hohnsteinsche Bergfreiheit erschien 1521. Die Grafen hatten richtig getippt. Der gewünschte Zulauf setzte ein. In wenigen Jahren stand die Bergstadt St. Andreasberg da. In kaum anderthalb Jahrzehnten entwuchsen über hundert Grubengaipel dem Gebirge. Und es silberte! Silberte für die Gewerken, für die Bergleute, für die Gräfliches Kämmerei.

Was verhieß nun diese Hohnsteinsche Bergfreiheit? Viel! Sehr viel:

Jeder Gewerke, der sich einlegt (eine Grube aufnimmt), darf sich aus den Wäldern ohne Bezahlung und wo es ihm am bequemsten erscheint, alles benötigte Holz holen – Schachtholz, Röstholz, Treibholz, Bauholz für die Schächte, Hütten, Mühlen, Pochwerke, Brennholz. Er bekommt auf zehn Jahre das Kohlholz (Köhlerholz) frei – doch keinerlei frei bezogenes Holz darf verkauft werden.

Die Bergleute dürfen eigene Schankstätten errichten, Brau- und Wohnhäuser gänzlich nach Belieben und der Notdurft gemäß bauen, Bier und Wein beziehen, gleich woher, alle Getränke frei und ohne Ungeld (Steuer, Zoll, Akziese) schenken.

Alle Gewerbetätigkeit, alle Hantierung, die der Notdurft des Bergbaus und der Bergleute dient, ist frei von Zoll, Wegegeld und Geleit.

Alle die sich niederlassen, sollen um auswärtig gemachter Schuld nicht mit Gerichtshilfe zur Zahlung gezwungen, geängstigt, auch nicht aufgehalten und gehemmt werden.

Jeder Handel auf die Bergwerke hinauf und ihnen zugute kommend, ist frei, sicher, unverhindert „für aller Gewalt geschützt“.

Beim Fündigwerden einer Grube (d. h. bei nutzbarer Erzgewinnung) braucht auf drei Jahre nur die fünfzehnte Mark vom gemachten Silber als Zehnt an die Zehntkammer bezahlt werden. (Mark: ein Gewicht, etwa 250 g). Die ersten fünf Jahre ist der Handel mit allen Metallen frei, nachher jedoch ist alles gegen Bezahlung in den Hohnsteinschen Zehnten einzuliefern. Die Mark soll bezahlt werden wie im Fürstentum Sachsen mit hohnsteinscher und landgewähriger Münze, und zwar innerhalb 14 Tagen.

Kupfer unter 30 Lot Silbergehalt kann frei verkauft werden.

Bergleute, die sich sesshaft machen, haben eigene Gerichtsbarkeit, dürfen Richter, Rat, Bürgermeister selber wählen, doch wird Bestätigung der Gewählten dem Landesherrn vorbehalten.

Die Einrichtung von Brauhäusern, Fleischbänken, Salzkasten, Badestuben, Mühlen steht den Bergleuten frei.

Der Wochenmarkt ist frei, frei alle zugebrachte Ware.

Jeder sich Niederlassende darf Äcker, Wiesen, Gärten anlegen und ist befreit von Hof- und Frohndiensten.

Privatverpflichtungen gegen Einheimische müssen innegehalten und erfüllt werden.

Allen Bergleuten steht die Jagd auf Haselhühner und Kleingeflügel, auf Hasen und anderes Kleinwild zu, soweit der Lutterbergische Forst reicht. Ausgeschlossen von der Jagderlaubnis sind grobes Federwild (Auer-und Birkwild), Hirsche, Rehe und so weiter.

Desgleichen ist frei die Fischerei in bestimmt bezeichneten Gewässern.

Nichts von allem Gefangenen oder Erjagten indes darf verkauft werden.

Jedem Bergmann ist freier Zuzug und Abzug gewährleistet.

Der mit der deutschen Kulturgeschichte Vertraute wird feststellen, dass diese Bergfreiheiten den Bergmann in der Tat mit Vorrechten ausstattete, auf die zum Beispiel der Bauer in seiner vielseitigen Gebundenheit mit Recht neidisch sein konnte. Aber sie war zweifellos gut durchdacht und klug und verfehlte ihre Wirkung nicht.

Die zweite der großen Bergfreiheiten jener Zeit erschien 1532. Sie betraf den wolfenbüttelschen Teil des Oberharzes und wurde von Herzog Heinrich dem Jüngeren erlassen. Die Bergstädte Wildemann, Zellerfeld, Lautenthal verdanken ihr ihre Entstehung und schnelle Entwicklung.

Grund war, als erste oberharzische Bergstadt überhaupt, schon vorhanden. Zu ihrem ursprünglichen Eisensteinbau gesellte sich der Silberbergbau. Die Bergfreiheit verhalf ihm zu starkem Auftrieb.

Inhaltlich lehnt sich die Bergfreiheit Herzog Heinrichs an die hohnsteinsche an, wie überhaupt viele Bergordnungen und ähnliche Erlasse sich aufeinander beziehen, sich angleichen und das Gute voneinander übernehmen oder gar den Text wörtlich wiederholen. Bemerkenswert in der wolfenbüttelschen Bergfreiheit sind zwei Unterschiede gegenüber der hohnsteinschen. Einmal: alles Bau-, Brenn-, Schachtholz und so weiter ist im Wolfenbüttelschen zwar auch frei an Forstzins oder sonstigen Gefällen, doch darf es nicht gehauen werden „wo es einem am bequemlichsten erscheint“, sondern nur nach Anweisung des Försters. Diese Vorschrift wird ihre wesentlichen Gründe gehabt haben. Bei einem wilden und ungeordneten Drauflosschlagen war keine gesunde Forstwirtschaft möglich. Die wiederum aber bedeutete einen außerordentlich wichtigen Posten innerhalb der Bergwirtschaft. Ohne stetige und geregelte Holzzufuhr wäre keine Grube und keine Hütte von Bestand gewesen. Zum anderen: der Bergmann ist zwar steuer- und abgabenfrei. doch „allein / so es gemeines Landes hohe Notdurft erforderte / waß dan Jedermann auß gutem willen thun wolte (das soll er dann tun, d. h. zahlen!), doch sollen sie alle und ein jeder dazu ungenöthigt und ungezwungen seyn.“

Verfänglich mutet jener Artikel der Bergfreiheiten an, der den Herzuziehenden Straffreiheit und Nichtverfolgung wegen „auswärtig gemachter Schuld“ zusicherte. In der wolfenbüttelschen Bergfreiheit hat er folgenden Wortlaut:

„Zu deme allen sollen alle und jede Bergleut und die auff bemelte unsere Berwerck zyhen und sich wenden werden, vor aller gewalt unser frey, sicher, starck und ungefehrlich geleit haben, auch über sie nicht verhelffen lassen…“

Es unterliegt keinem Zweifel, dass mit dieser Zusicherung die Bergfreiheit manchem Schelmen zu einem wunderschönen Mantel der Liebe wurde, unter den gut unterkriechen war.

Der wolfenbüttelsche Bergbau stand längst in Blüte, da regte es sich auch „auf dem Clausberg und in den Clausthälern“, d. h. im benachbarten grubenhagenschen Oberharz. Auch der Grubenhagener Herzog bekam Geschmack an dem blänkernden Segen der Erde und suchte den in seinem Gebiet bereits in Aufnahme begriffenen Bergbau nach Kräften zu fördern, indem er 1554 eine Bergfreiheit erließ. Die Bergstadt Clausthal wächst sich zur größten der bisher schon vorhandenen aus und um 1560 oder 1570 herum mögen dann auch die Anfänge der jüngsten der sieben oberharzischen Bergstädte liegen: Altenau.

Ihrem Inhalt nach schließt sich die grubenhagensche Bergfreiheit den bereits besprochenen an. Zwei Jahre nach ihrem Erscheinen, 1556, erlässt Heinrich der Jüngere eine neue für das wolfenbüttelsche Gebiet, vermehrt und verbessert, in der unter anderem eine Belohnung für neu gefundene Erzgänge versprochen wird, deren Höhe sich nach dem Silbergehalt des neuen Ganges richtet.

Die Bergfreiheiten bildeten den segensreichen Unterbau für den oberharzischen Bergbau. Einige Bestimmungen der Berg Freiheiten bestanden bis an den Schluss der hannoverschen und bis in die preußische Zeit hinein. In Bruchstücken sind etliche gar heute noch im Oberharz anzutreffen. Aber leider ist nicht mehr der alte Glanz daran.

Glückauf!

Text: Karl Reinecke-Altenau,

entnommen aus dem Buch „Die Schwalben von Toledo“,

Verlag der Heimatstube Altenau-Schulenberg,

Altenau, 2020, ISBN 978-3-00-066955-2

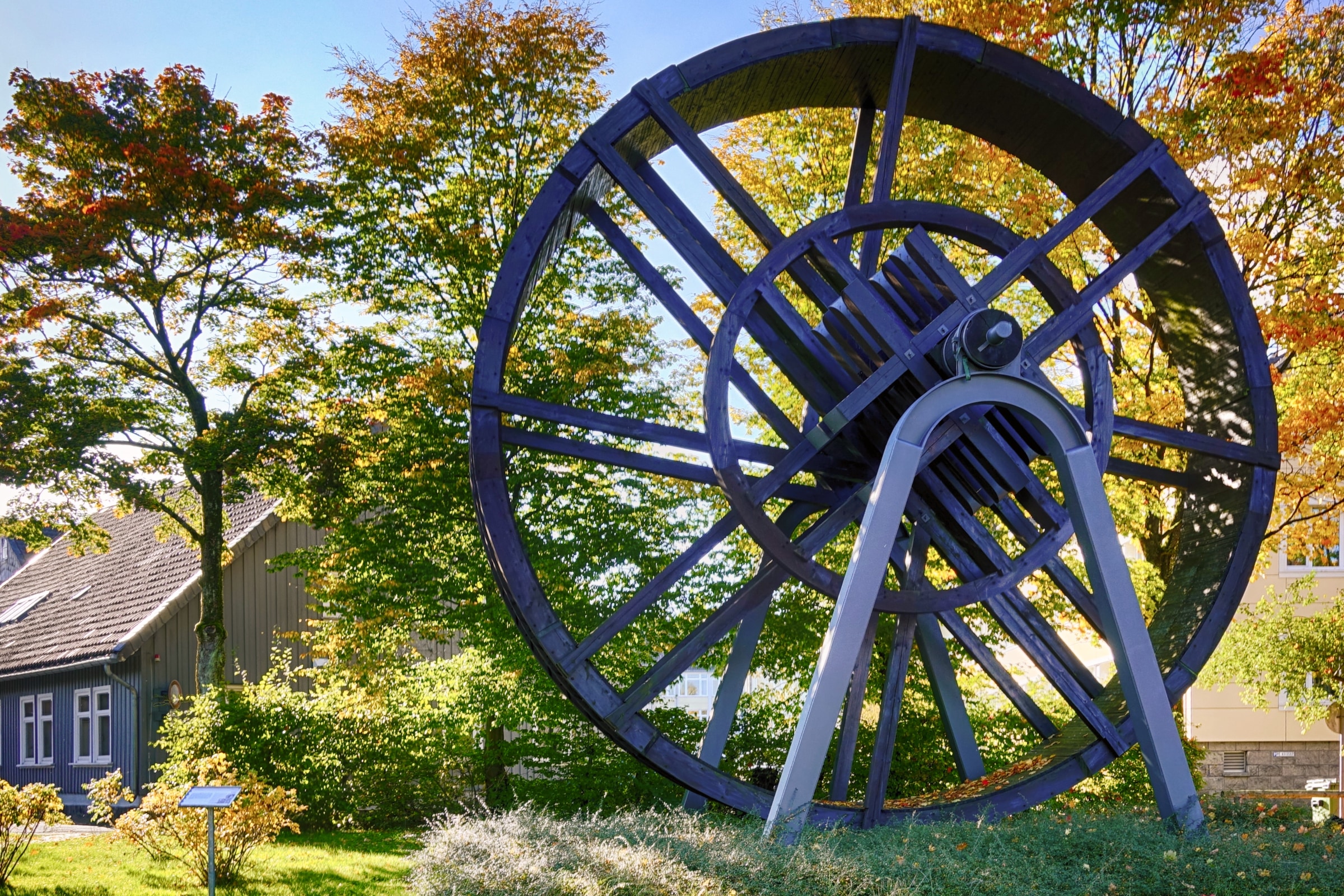

Oberharzer Bergbau-Vergangenheit

Es gibt im Oberharz noch etliche Zeugen und Relikte unserer Bergbau-Vergangenheit. Vieles ist museal aufbereitet und kann besichtigt werden.

Clausthal-Zellerfeld

Die Tagesförderbahn fährt auf historischer Trasse vom Alten Bahnhof durch Wiesen und Wälder zum Ottiliae-Schacht.