Wasserwirtschaft

UNESCO Weltkulturerbe „Oberharzer Wasserwirtschaft“

„Haltet die Wasser hoch“ – diesem Grundsatz folgten die Erbauer von Gräben und Teichen, um die Gruben in den einzelnen Bergbaurevieren mit genügend Aufschlagwasser für die Wasserräder zu versorgen. Soll heißen: wenn der Strom des Wassers an Höhe verloren hat, ist er für die darüberliegenden Wasserkünste nutzlos. Deshalb wurden die Gräben auf das Genaueste nivelliert, manchmal mit nur wenigen Promille Gefälle. Mit Wasserkraft wurde die Erzförderung betrieben, mit Wasserkraft wurden die Pumpen betrieben um das in die Gruben einsickernde Grundwasser zu heben. Auch wenn es paradox klingt: Wasser wurde mit Wasser aus dem Berg geholt. Um immer genügend Wasser speichern zu können, wurden im Oberharz rund 100 Teiche angelegt und viele Kilometer Gräben (oberirdisch) oder Wasserläufe (unterirdisch) gebaut. Und auch heute noch wird das System genutzt, zum Beispiel zur Trinkwasserversorgung oder zur Elektrizitätgewinnung. 2010 ist die „Oberharzer Wasserwirtschaft“ aufgrund ihrer hohen wirtschaftlichen Bedeutung für die gesamte Bergbauregion zum UNESCO Weltkulturerbe berufen worden. Das Herzstück dieses Systems ist der Dammgraben, der das Wasser vom Bruchberg zu den ertragreichen Gruben auf die Clausthaler Hochebene bringt.

Im Jahre 1934 schreibt Karl Reinecke aus Anlass des 200-jährigen Bestehen des Sperberhaier Dammes in der Zeitschrift „Unser Harz" den unten stehenden Text. Reinecke hat die Bedeutung des Gesamtsystems schon damals erkannt und seine Einmaligkeit herausgestellt. Lesen Sie selbst…

200 Jahre Dammgraben

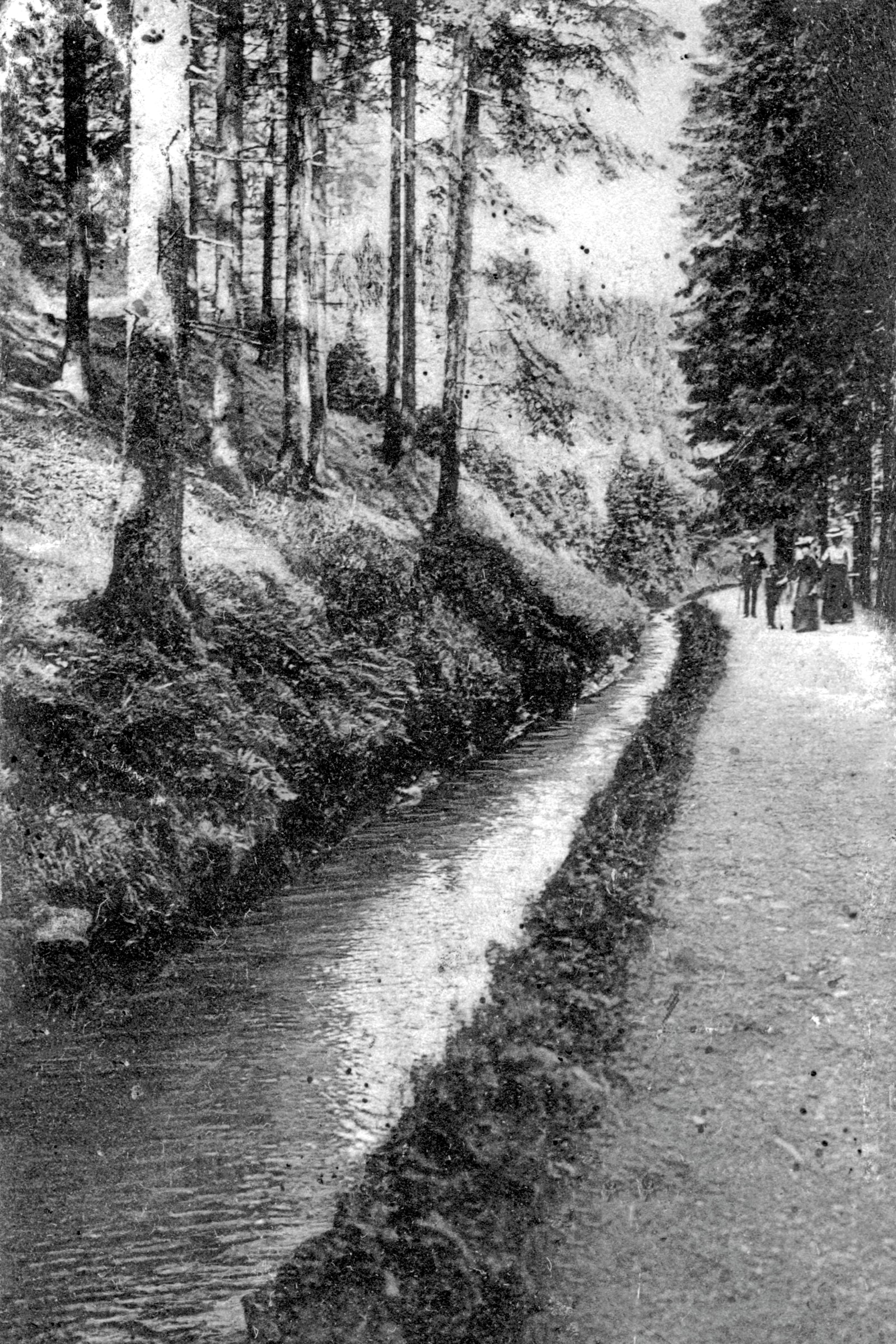

Der Dammgraben um 1890

Dammgraben…!

Uns Oberharzern ist der Name vieldeutiger Begriff. Für unsere bergpilgernden Freunde stellt er eins jener Dinge dar, an die man mit dem Lächeln einer fröhlichen Erinnerung gern einmal wieder zurückdenkt. Das Bild eines fichtenbeschatteten, mit braunen Nadeln überpolsterten Waldpfades steigt auf. Neben ihm läuft ein Graben. Durch alle Bögen und Windungen im Gefalte des Gebirges halten die beiden zusammen, der Pfad und der Graben, auf Meilen unzertrennliche Kameraden, seltsames Doppelband aus Ruhe und Lebendigkeit.

Hier und da, wo das Wasser wirbelnd ein Gefälle hinunterschießt und sich so wild gebärdet, als sei es noch der unbetrogene Bergbach, ist Gebraus um den Dammgraben. Zumeist jedoch kommt nur ein Schwätzen aus ihm heraus, ein Geklicker und Geglucker, das den Farnkräutern am Ufer heimliche Dinge zuwispert, ein Wandergespräch mit schaukelnden Schaumblasen führt, oder stille Selbstbetrachtungen hält. Leise, leise geschieht das alles. Der Dammgraben weiß, dass sich etwas anderes nicht gehört in der Schweigsamkeit der Wälder.

Diese Stille um ihn, die verhaltene Musik des Wassers und die angenehme Mühelosigkeit des Wanderns zwischen solchen feinen Dingen, warben dem Dammgraben seine vielen Freunde. Zweifellos hat ihn mancher von jenen zunächst für eine zur Ergötzlichkeit der Kurgäste und Wanderer Altenaus angelegte Waldpromenade gehalten. Bis dann da und dort an den Wehren die Schilder auftauchten: Jede Störung des fiskalischen Wasserlaufes ist verboten – und man amtlich darüber belehrt wurde, das ja leider keine Kurverwaltung von Altenau zuständig sei, sondern die Berginspektion zu Clausthal und dass der mit so viel Idyllik umwobenen Dammgraben eine sehr nüchterne und sachliche Sendung zu erfüllen habe: nämlich Teiche zu speisen, Wasser zum Betriebe der Grubenmaschinen zu liefern.

Heute vermögen Dampf und Elektrizität die Wasserkraft zu ersetzen. Jahrhunderte aber bedeutete sie den einzigen Gehilfen für den Menschen und nicht zuletzt seinen billigsten– was er ja wohl auch in Ewigkeit bleiben wird. Für den Bergmann war er zugleich der allernotwendigste. Ohne Wasser ließ sich Bergbau schlechthin nicht denken. Technischer wie wirtschaftlicher Erfolg jeder Grube blieb von der geregelten und ausreichenden Zuführung der Aufschlagwasser für die Räder abhängig, und so gehörte die Sorge um diese unentbehrliche Betriebskraft zu den ersten und dringlichsten Angelegenheiten jeder Grubenverwaltung. Im Oberharz löste man die Frage in einer großartigen und einzig dastehenden Weise durch ein System von Gräben und Teichen. Unsere Wasserwirtschaft sucht in der Welt ihr Muster!

Kaum ein Wässerchen im Oberharz floss unbenutzt zu Tal. Fast jedes von ihnen fand sich schließlich in einem Graben wieder, pladderte in einer Radstube über das Kehrrad. In trockenen Sommern aber und bei Frosttrockenheit streikten diese kleinen Gehilfen. Man musste daher auf Vorratsspeicher bedacht sein. So baute man die Teiche. Um Clausthal, als dem Zentrum des Oberharzer Bergbaues herum entstanden ihrer siebzig. Bis vor 200 Jahren erfolgte die Speisung dieser Becken nur aus den Wässern der an sich nicht übermäßig wasserreichen Clausthaler Hochebene. So kam es trotz der großen Zahl der Teiche immer wieder zu Wasserstörungen, sobald der Sommer anhaltend trocken oder der Winter frostreich war. Wochen, Monate gar lag dann der Bergbau brach. Die Schächte versoffen, weil die Pumpen nicht mehr in Betrieb gebracht werden konnten, die sie sonst zu Sumpfe hielten. Unter solchen Mängeln litten besonders die Gruben des so genannten Burgstädter Zuges östlich von Clausthal, für die nur verhältnismäßig wenige Teiche zur Verfügung standen. Es wurde darum immer notwendiger, sich nach neuen und reichlicheren Wasserzufuhren umzusehen.

Nicht sehr weit lockten die wasserreichen Gebiete des Buchberges und des Brockens. Wenn es gelang, den nassen Segen dieser Bruch- und Moorreviere, der auch in den trockensten Sommern nie gänzlich zu versiegen pflegte, zu erfassen und nach Clausthal hinüberzuleiten, so waren alle Sorgen mit einem Schlage gebannt gewesen. In der Tat hatte man diesen Plan bereits im ersten Jahrzehnt nach dem Dreißigjährigen Kriege. Vor allem die zunächst gelegenen und am ersten erlangbaren Wasser des Bruchberges hätte man sich gern schon damals nutzbar gemacht. Die Ausführung des Gedankens scheiterte leider an einem Widerstand der Natur: Zwischen dem Bruchberg und dem die Clausthaler Hochebene nach Süden abschließenden Tränkberg lag eine Senke und Wasser floß auch damals nicht bergauf.

Die Überbrückung der Senke erschien als ein schwieriges und ungeheure Kosten verschluckendes Unternehmen. So verfiel der Plan. Indes schlief er nie gänzlich ein, weil die reine Notwendigkeit immer wieder auf seine Ausführung drängte und nur aus der Richtung Bruchberg Rettung aus den ewigen Wassernöten zu erwarten war. 1718 dann wird aus dem Hin- und Herüberlegen der feste Entschluss, die Senke zwischen Bruchberg und Tränkberg mit einem Damm auszufüllen und den vom Bruchberg her zu bauenden Wassergraben über diesen Damm hinwegzuleiten. Die Form des Dammes war die am schnellsten und billigsten ausführbare Überbrückung. Insbesondere aber brauchte man bei dieser Arbeit keine auswärtigen Hilfskräfte, sondern konnte sie restlos von den einheimischen Bergleuten ausführen lassen, die sich schon vom Teichbau her auf solche Dinge verstanden. Der Ausfall fast jeglicher Materialkosten konnte begünstigend in Rechnung gestellt werden, und so folgte dem nunmehr endgültig gefassten Entschluss im Jahre 1732 die Tat.

Fünfundsiebzig Sommerwochen lang karrten die Bergleute Erde und Gestein in die Senke, stampften, türmten auf, formten den Damm, und 1734 dann stand er fertig da: Das Weltwunder des Oberharzes!

Dieser Bau musste in der Tat damals Aufsehen erregen. Er stellte etwas Neues und Einzigartiges dar. Solche Art von Viadukt gab es in der ganzen Welt nicht. Sicher sprach man von ihm als von einem unerhörten Ereignis. „Der Damm“ wurde zu einem Begriff. Heute noch sagt man in Altenau: Wir gehen „zum Damm“, wenn man nach Dammhaus will.

Über den neuen Damm hinweg wurde dem Plane gemäß die Grabenrinne gezogen, die ihre Fortsetzung in einem Stollen fand, der das Wasser den Clausthaler Teichen zuführte. Der vom Bruchberg her gebaute Zuführungsgraben reichte zuerst bis an den zur Gemarkung Altenau hinunterfließenden Gerlachsbach, den er abfing. Der neue Graben, der also zuerst nicht sehr viel weiter als bis zur heutigen Eisenquelle ging, erhielt den Namen Dammgraben, der nunmehr 200 Jahre alt ist. In der Folgezeit übertrug sich der Name auch auf die verschiedenen Fortführungen dieses ursprünglichen und sozusagen Original-Dammgrabens.

Mit dem Bau des Dammgrabens erfüllten sich die alten und oftmals gehegten Wünsche nach reicher und stetiger Wasserzufuhr. Die Wassernöte der Clausthaler Gruben waren behoben. Sorglos konnte der Bergbau in die Zukunft blicken. Ein Werk für Jahrhunderte war getan, klug vorausschauend, vorsorgend, und die es schufen, können stolz auf diese Tat sein. Glückauf, ihr von der Feder, die sie ausdachten. Glückauf, ihr vom Leder, die sie ausführten! Zweihundert Jahre sind lang. Von euch ist kein Staubkorn mehr da, aber seht: euer Werk lebt und ihr mit ihm, und so ist das Glückauf, das ich euch in die Ewigkeit nachrufe, nicht in den Wind gehängt.

Du aber, verehrter Leser, weißt nun um den Ursprung des Namens Dammgraben, über den sich gewiss schon manch einer den Kopf zerbrochen hat. Jeder kann sich nun auch denken, weshalb das Dammhaus eben „Dammhaus“ heißt. Hier stand nämlich zur Zeit des Dammbaues die Bude des Bauschreibers. Wer weiß, vielleicht befand sich auch eine kleine Theke darin, die sich dann nachher auf den Dammkrug forterbte…

Wer vom Dammhaus aus die Straße nach Clausthal zufährt oder wandert, hat den Jubiläumsdamm zu seiner Rechten. Wissbegierigen sei mit ein paar Zahlen über seine Ausmaße gedient: Seine Länge beträgt nahezu 1 km, Die Breite der Grundfläche 44 m, die Breite der Dammkrone 10 m, die größte Höhe 16 m.

Viel schöner als die Beschäftigung mit solchem trockenen Zahlenwerk aber ist es, von der Dammkrone aus einen Rundblick zu tun, besonders den herrlichen Ausguck auf die Sösetallandschaft im Südwesten zu genießen. Blaue Berge, buntbewegt in ihren Kammlinien fassen das Sösetal ein. In dunkle Fichtenwälder sprenkeln sich Buchenwälder hinein, farbig glühend im Herbst, salatgrün zur Frühlingszeit. Die Straße zum Tal hinab, die sich zu unseren Füßen von der Clausthaler Straße abzweigt, muss ein paar anständige Kurven machen, ehe sie nach unten gelangt. Dann sehen wir sie im Grunde verschwinden. Unsere Blicke tasten sich wieder aufwärts, an Wälderwänden hin, über Kuppen und Köpfe hinweg. Sie bleiben an der kleinen Warze dort links auf dem Kamm hängen und stellen ortskundig fest: Hanskühnenburg. An der blauen Mauer des Ackers dann gleiten sie gemächlich nach rückwärts und verlieren sich in dem Wäldermeer des Bruchbergs. Jenes Bruchbergs also, dem man vor 200 Jahren das große Zapfrohr anlegte, das Dammgraben heißt.

Wie erwähnt, reichte der ursprüngliche Dammgraben nur bis zum Gerlachsbach. Schon zwei Jahre später wurde er bis zur Großen Oker bei Altenau verlängert. Um 1820 bis 1840 herum folgten weitere Verlängerungen, die mit ihren verschiedenen Abzweigungen bis in das Brockenmoor hinaufreichen und jede kleinste Wasserspende nutzbar erfassen. Wer vom Torfhaus aus den Goetheweg geht und neben dem Graben herwandert, begleitet einen kleinen Bruder des Dammgrabens, ein Zweigäderchen der großen Lebensader Dammgraben.

Eine Lebensader für ein Werk, das einmal ein Volk, ein Volkstum, eine Kultur, eine Landschaft bildete und das nun zu Bruche ging…

Text: Karl Reinecke-Altenau,

entnommen aus dem Buch „Die Schwalben von Toledo“,

Verlag der Heimatstube Altenau-Schulenberg,

Altenau, 2020, ISBN 978-3-00-066955-2

Oberharzer Wasserwirtschaft

Wandern Sie im Oberharz entlang der Gräben und rund um die Teiche...

Dammgraben

Mit minimal möglichem Gefälle folgt der Graben in vielen Biegungen genau der Geländekontur.

Dammgraben

Tannennadeln, Fichtenzapfen und kleine Äste geben der Grabensohle ihr typisch bräunliches Aussehen. Das Wasser selbst hingegen ist kristallklar.

Dammgraben

Auf einer Länge von fast 1 km überspannt der Damm in weitem Bogen den Geländeeinschnitt am Sperberhai.

Dammgraben

Auf den letzten Metern des Damms sieht man den offenen Graben, wie er dort seit Jahrhunderten verlief.

Oderteich

Anders als bei den meisten anderen Oberharzer Teichen besteht der Damm des Oderteiches aus massiven Granitblöcken. Er galt bis weit ins 19. Jahrhundert als die größte Talsperre Deutschlands.

Oderteich

Über den Rehberger Graben versorgt der Oderteich die Bergwerke in St. Andreasberg mit Aufschlagwasser. Auch heute wird das Wasser noch genutzt: im Schacht der Grube Samson wird mit Wasserkraft elektrischer Strom erzeugt.