Oberharzer Brauchtum

Das Brauchtum im Oberharz ist vielfältig und seit Jahrhunderten überliefert. Ein paar Schlaglichter zu den Themen Brauchtum und Tradition möchten wir auf dieser Seite setzen. Besonders der Heimatbund Oberharz setzt sich für seine Erhaltung ein. Hier wird vor allem das Jodeln gefördert und gepflegt. Dabei hat der Harzer Jodler einen eigenen Charakter und klingt deutlich anders, als zum Beispiel der Jodler im Alpenraum. Wenngleich der Bergbau längst eingestellt worden ist, wird in einigen Orten das Bergdankfest auch heute noch gefeiert. Der Brauch rund um unser Osterfeuer ist ein ganz besonderer und weicht deutlich von den Osterfeuern anderer ist Regionen ab. Johannistag ist bei uns ein Feiertag für Groß und Klein, teils auch heute noch. Einmalig ist der Buchfinkenwettstreit (auch Finkenmanöver genannt) hier in der Harzregon. Diese Tradition wurde als Immaterielles Kulturerbe anerkannt. Und damit sind wir auch gleich bei einer Leidenschaft der alten Oberharzer: dem Vogelfang. Längst verboten zwar und auch nicht mehr praktiziert, aber dennoch unvergessen.

(Tiefergehende Informationen zu einigen Themen folgen auf dieser Seite.)

Bergdankfest

Fastlohmd. Weng alten Ewerharzer warn net wehmitiche Gedanken gekumme sein, wenner an die Zeiten denkt, wu offn Harz noch Gruhb an Gruhb lohg, wu wull wenig Gald verdient wur, wu ä jeder ower sei sicher Bruht hatte un es Lahm in friedlicher Bahn lief. Gruße Galoppsätz kunnten de Barkleit mit ihrn Luhn nie machen, ower än Tohk feierten je doch grindlich, ja, es war ihr greßter Feiertohk. Un dos war Fastlohmd.

Dr Fastlohmd hatte offn Harz ah äne Bedeitung, wie kaum sist in dr Walt, es war der Barkdanktohk, an dann de Barkleit ihrn Vohter in Himmel dodrvier dankten, dossersche vor Nut un Tud in tiefer Ard bewahrt hot. Es is huhch zu begrießen, doß in dr heiting Zeit disser Gedanke wieder in Aufnahme genumme is, ower su, wies frieher war, kanns ju net wieder warn, dos Heifel Barkleit is gar zu klän geworrn.

Denkt ämol, wenn domols von Rusenheffer Zachenhaus rauf de Belegschaften von Silwersähng un von Rusenhoff kame, bein Käserschacht troht de gruße Belegschaft ahn un marschierte dr Ahrzgaß nauf un dr Osteredergaß rob kam dr Neibau. Vor jeden Zuhk schmetternde Hornmusik un do isses efftersch viergekumme, doß die drei Zihk an Marktplatz zusammeklappten, jede Kapelle blies än annern Marsch un do sich in dann Zeiten die Kapellen net gerode grien warn, su wollte käne aufhärn un su trächterten se off änanner lus, bis äne aus de Noten kam un imschmiß. De Musiker hatten ower ahch all dn gansen Morring Morringmusiken gebrocht, un dos war bei dr grußen Ahnzohl von Vorgesetzten käne lächte Arrebt gewasen.

Ich schtamm ju salwer aus äner alten Barkmannsfamilie un wißte wull kaum, wannehr doß dr Aßtisch ä weißes Tischlaken gesahn hette, denn Buhne, Schteckriehm un Lumpenkuhl un ä weißes Tafellaken vertrahn sich net, ower an Fastlohmd wur weiß gedeckt. Wenn de Barkleit aus dr Kerrich kame, in dar an Fastlohmd ju käne Frah gäng, weil vor jeder Frah, die an Gottesdienst tälnahm, ä Barkmann sei Lahm lohsen mußte, su schtand ä Festmohl offn weißgedeckten Tisch. Mochtes bei än Sauerkuhl un Peckelfläsch sein oder bein annern Kalbfläsch, wos Apartes warsch immer. Un wos an dann Toht net fahlte, dos war de Flasch mit Kersch oder Innever, an dann Tohk hatten ah Frah un Kinner dos Racht, ämol ahnzulacken.

Es Nohchmittohks zum Kaffee mußte jeder ahnschtännig erzuhngne Ehemann oder Breiting seiner Liebsten äne gruße Fastnachtskrengel offn Tisch lehng, sist kunnter sich doch off äner schefen Schnut gefaßt machen. Denn ower kam der Hauptpunkt von gansen Fastlohmd. Entweder es kame Kameraden oder de Mutter packte dn Henkelkorreb mit dn Ohmdbruht un mr besuchte äne annere Familie. Es Assen un dn Schnaps brochte sich ä jeder mit, es Sießbier mußte dr Wärt liefern. War räner Tisch gemacht, do trot Harzzither, Juitarr un Bloseballich in Tätigkät un mr hatte balle dn schänsten Familingball, bei dann wull manniche Hochzich sich ahngebahnt hot.

Fastnachtsabend. Welchem alten Oberharzer werden nicht wehmütige Gedanken gekommen sein, wenn er an die Zeit denkt, wo im Harz noch Grube an Grube lag, wo wohl wenig Geld verdient wurde, wo ein jeder aber sein sicheres Brot hatte und das Leben in friedlicher Bahn verlief. Große Sprünge konnten die Bergleute mit ihrem Lohn nie machen, aber an einem Tag feierten sie doch gründlich, ja, es war ihr größter Feiertag und das war der Fastnachtsabend.

Der Fasnachtsabend hatte im Harz eine Bedeutung, wie kaum sonst in der Welt, es war der Bergdanktag, an dem die Bergleute ihrem Vater im Himmel dafür dankten, dass er sie vor Not und Tod in tiefer Erde bewahrt hat. Es ist hoch zu begrüßen, dass in der heutigen Zeit dieser Gedanke wieder mehr Verbreitung findet, aber so, wie es früher war, kann es ja nicht wieder werden, das Häuflein Bergleute ist gar zu klein geworden.

Denkt einmal, wenn damals vom Rosenhöfer Zechenhaus hinauf die Belegschaften vom Silbersegen und vom Rosenhof kamen, beim Kaiserschacht trat die große Belegschaft an und marschierte die Erzstraße hinauf und von der Osteröder Straße hinunter kam der Neubau. Vor jedem Zug schmetternde Hornmusik und da ist es öfter vorgekommen, dass die drei Züge am Marktplatz zusammenkamen, jede Kapelle blies einen anderen Marsch und da sich in den Zeiten die Kapellen nicht gerade grün waren, so wollte keiner aufhören und so trichterten sie aufeinander los, bis eine aus den Noten kam und umschmiss. Die Musiker hatten aber auch schon den ganzen Morgen Morgenmusiken gebracht und das war bei der großen Anzahl von Vorgesetzten keine leichte Arbeit gewesen.

Ich ich stamme ja selber aus einer alten Bergmannsfamilie und wüsste wohl kaum, wann der Esstisch ein weißes Tischlaken gesehen hätte, den Bohnen, Steckrüben und Lumpenkohl und ein weißes Tafellaken vertragen sich nicht, aber am Fastnachtabend wurde weiß gedeckt. Wenn die Bergleute aus der Kirche kamen, in die am Fastnachtsabend ja keine Frau ging, weil für jede Frau. die am Gottesdienst teilnahmen, ein Bergmann sein Leben lassen musste, so stand ein Festmmahl auf dem weißgedeckten Tisch. Mochte bei dem einen Sauerkohl und Pökelfleisch sein, bei dem anderen Kalbfleisch, was Apartes war es immer. Und was an dem Tag nicht fehlte, das war die Flasche mit Kirsch oder Genever, an dem Tag hatten auch Frauen und Kinder das Recht, einmal an der Flasche zu lecken.

Am Nachmittag zum Kaffee musste jeder anständig erzogene Ehemann oder Bräutigam seiner Liebsten eine große Fasnachtsbrezel auf den Tisch legen, sonst konnte er sich doch auf eine schiefe Schnute gefasst machen. Dann aber kam der Höhepunkt vom ganzen Fastnachtsabend. Entweder es kamen Kameraden oder die Mutter packte den Henkelkorb mit dem Abendbrot und man besuchte eine andere Familie. Das Essen und den Schnaps brachte sich ein jeder mit, das Süßbier musste der Wirt liefern. War reiner Tisch gemacht, da traten Harzzither, Gitarre und Blasebalg in Tätigkeit und man hatte bald den schönsten Familienball, bei dem wohl manche Hochzeiten sich anbahnt hat.

Text: Hermann Klingsöhr.

Entnommen aus dem Buch „Dr Schießer verzehlt – Band 2“,

Clausthal-Zellerfeld, 1936.

Dr Schießer – Federzeichnung von Karl Reinecke-Altenau

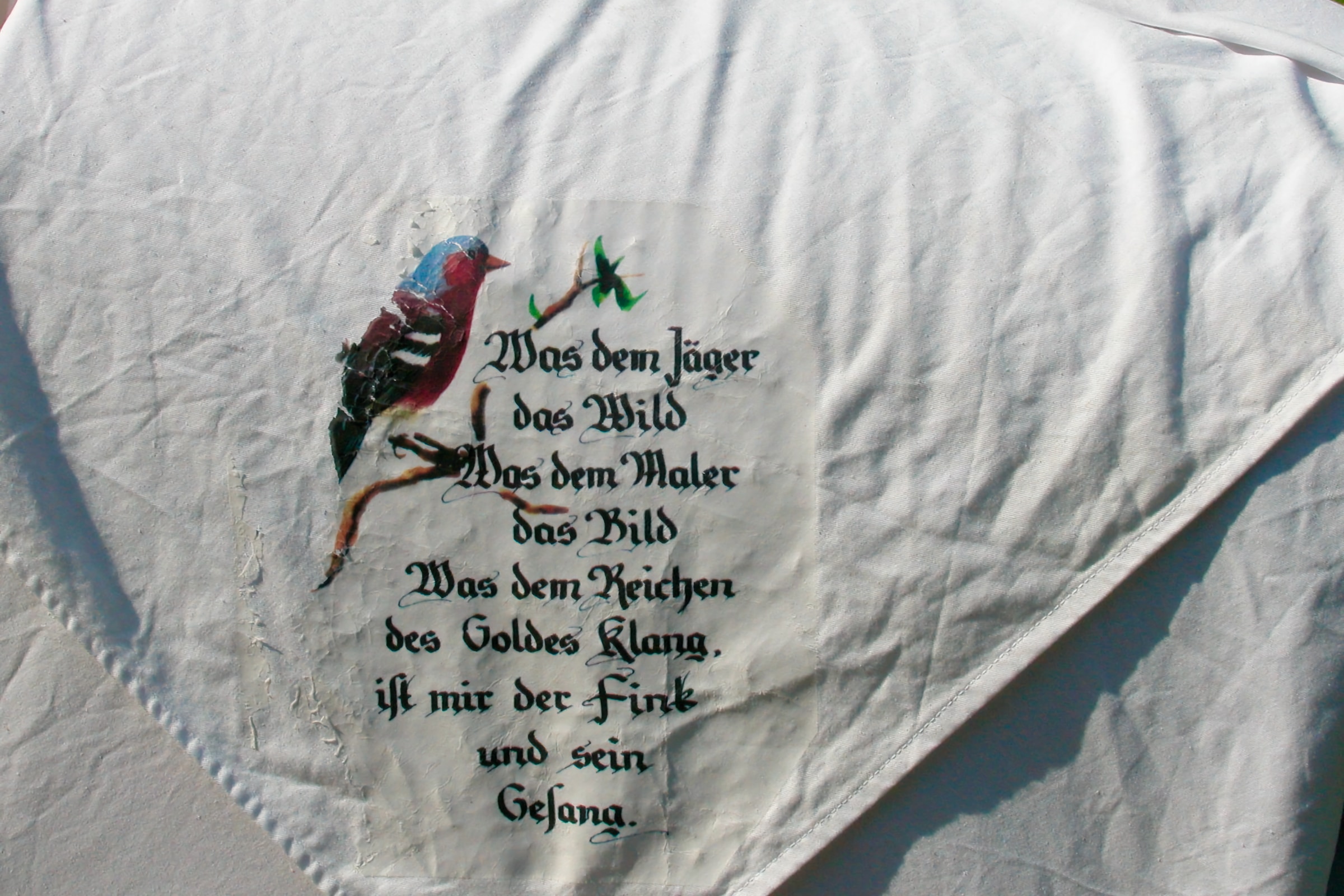

Buchfinkenwettstreit

Sie haben originelle Namen, wie Putzebart, Reiterspazier, Jeckelreiter oder Buschgefirr – nein, nicht die Buchfinken, sondern ihre Gesänge. Und diese „Klänge“ können die Finkenliebhaber im Oberharz fein säuberlich unterscheiden. Und noch einige Gesänge mehr. In Buchfinkensportverein organisiert, gehen die Enthusiasten alljährlich im Frühjahr ihrer Leidenschaft nach und treffen sich in verschiedenen Oberharzer Orten zum Buchfinkenwettstreit, auch Finkenmanöver genannt, in Altenau traditionell am Himmelfahrtstag.

Sie fragen sich jetzt sicher, worum es beim Buchfinkenwettstreit überhaupt geht. Der Buchfink ist ein Reviervogel. Durch lauten Gesang signalisiert er seinen Artgenossen: "dieser Platz ist besetzt“. Doch auch der Eindringling lässt so schnell sich nicht mundtot machen und erwidert dieses Signal. Letztendlich aber gibt einer der beiden Kontrahenten auf. Genau dieses Verhalten macht man sich beim „Finkenmanöver“ zunutze und ermittelt den stärksten Finken.

Seit 2014 gehört das Finkenmanöver im Harz zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO.

Die Oberharzer Finkenmanöver

Der Fink ist einer der beliebtesten unserer heimischen Singvögel. Schon in alter Zeit fanden sich Liebhaber, die ihm nachstellten und vornehmlich den sogenannten Herdfang betrieben. So gab es im und am Harz Vogelherde z. B. in Quedlinburg, Königskrug, Bodfeld, Gittelde, Pöhlde und bei Schulenberg; doch alle sind längst verfallen. Aus der Passion des Vogelfangs wurde im Laufe vieler Jahrzehnte ein Erwerbszweig in dem Maße, der die kleinen Sänger fast ausrottete; das führte dahin, daß die Königliche Landdrostei in Hildesheim den Herdfang im Jahr 1873 auf die Monate Oktober und November beschränkte und schließlich im August 1877 gänzlich untersagte.

Das hat aber mit dem eigentlichen Finkensport, der wahrscheinlich von Thüringen seinen Eingang in den Harz gefunden hat, nichts gemein. Die ältesten und bekanntesten Harzer Finkensportvereine sind in Benneckenstein und Hohegeiß, daneben noch in St. Andreasberg und in Braunlage. Diese Vereine führen alljährlich um die Pfingstzeit Finkenmanöver durch, bei denen auch viele auswärtige Finkengilden vertreten sind. Ansonsten ist noch der Finkensportverein Altenau zu nennen, der 1936 gegründet wurde und im April 1976 das 40jährige Bestehen feierte.

Beim Finkenmanöver werden die mit Tüchern zugedeckten Vogelkäfige in einen Kreis aufgestellt. Und nun beginnt der eigentliche Wettstreit innerhalb einer genau festgesetzten Zeit (gewöhnlich 30 Minuten). Gewertet wird das Schönheits-,Stark- und Kampfsingen. Wenn sich einer der Finken ‚‚totgesungen“ hat, d. h. still geworden ist, wird der Vogelbauer aus dem Kreis genommen, der schließlich immer kleiner wird. Wer den letzten Schlag tut, ist König im Finkenmanöver.

In den letzten Jahren ist die Bewertung verfeinert worden; man bewertet jetzt:Kampfklasse, Mannschaftswertung Kampfklasse, Starkklasse, Schönheitsklasse A und Schönheitsklasse B.

Die Schläge (Gesänge) der Finken sind unzähliger Art. Fr. Günther teilt sie in vier oder fünf Hauptklassen mit vielen Unterabteilungen ein, die zum Teil seltsame Namen haben, wie z. B. Klein-Weida (Tenor), Grob-Weida (Baß), Klein-Weida-Grob (Bariton). Am höchsten steht der Rollweide oder Reiterfaxier:„zitzi zitzi zitzi weida reida faxier“.

Schlechte Sänger sind die Latscher, die ihrenGesang nicht zu Ende führen, wie Reiterspazier, Buschgefier, Haioffizier, Drizillizier, Zirrweida, Zwintscherweida und Wirrwarr, schließlich Zwetschenkern und Bergsekretär.

Text: Albert Wiese

Entnommen aus dem Buch „Oberharzer Kaleidoskop“ (Auszug),

Clausthal-Zellerfeld, 1980.

.

Osterfeuer

Ein echtes Oberharzer Osterfeuer ist kein nur einfach per Radlader zusammengeschobener Reisighaufen. Jeder Heckenzweig wird kunstvoll rund um eine aufgerichtete Fichte an seinen Platz gesteckt – Handarbeit, die viele Stunden dauert. Vier bis fünf Osterfeuer gab es bis in die 1960er Jahre in Altenau. In jedem Ortsteil zogen die Jungs los, um Hecke für das Feuer in ihrem Ortsteil zusammen zu holen, entweder aus dem Wald, wo Fichten frisch gefällt wurden, oder aber aus den Haushalten, wo man mit Fichtenzweigen die Pflanzen und Beete im Garten vor der Winterkälte schützte.

Traditionell wird das Osterfeuer am Ostersamstag abgebrannt. Charakteristisch sind die Fackelschwinger, die mit meterlangen Holzfackeln ihre Kreise in den dunklen Abendhimmel malen. Und wenn Sie bei uns ein Osterfeuer besuchen, ziehen Sie bitte nicht unbedingt Ihren Sonntagsanzug an. Tradition ist auch das „Schwarzmachen“: irgendwann kommt jemand auf Sie zu und wischt Ihnen mit seiner russgeschwärzten Hand über das Gesicht.

Osterfeuer im Harzheimatland

Am Osterheiligabend hat kein Bergstadtjunge Zeit, Abendbrot zu essen. Der Geruch verbrannter Fichtenhecke und brennenden Fichtenharzes prickelt ihm in der Nase. Das Osterfeuer wird angesteckt. Da bleibt für unwichtige Dinge nicht Muße. Jeder hat zudem in sich die Überzeugung, dass ohne ihn das Osterfeuer nicht brennen und die ganze Herrlichkeit nur halb so schön sein würde, wenn seine Fackel nicht dabei wäre. Neben Ruscheln und Schneeschuhlaufen hat er nicht vergessen, frühzeitig genug seine Osterfackel herzurichten. Der Vater hat das Fichtenstämmlein aufgespalten und zersplissen, damit die Fackel ein gutes Feuer gibt. Sie steht schon lange zum Trocknen am Herd. Sie ist auch schon beim Bäcker gewesen. Der hat sie, nachdem Brot und Kuchen fertig waren, in den Backofen geschoben. Nun ist sie ausgedörrt bis auf’s Mark und ist braun und schwarz geworden. Die Rinde will schon abblättern – hei, wird das ein Geflacker werden!

Wenn sich auf den Wiesen die ersten dunklen Stellen zeigen, der Schnee weggeht und die Berge scheckig werden, schleppen die Bergstadtjungen die Fichtenhecke für ihr Osterfeuer zusammen. Unermüdlich ziehen sie in den Bergwald und bis in die entferntesten Hauungen, ihr Bündlein Hecke zu holen. Das „Heckeschleppen“ ist für jeden Bergstadtjungen Ehrenpflicht. Jeder hat den Ehrgeiz, seinem Ortsteil den Ruhm des schönsten und größten Osterfeuers erringen zu helfen. Es entsteht zwischen den oberländischen und unterländischen Buben ein Wettstreit, der friedlicher abgeht, als wenn sie mit wehenden Fahnen und Holzsäbeln gegeneinander zu Felde ziehen und grimme Schlachten schlagen.

Am Ostersonnabend wird die Fichtenhecke kunstvoll um den Osterbaum getürmt. Es ist ein erwartungsfrohes Treiben auf dem Osterfeuerplatz. Keiner denkt früher an zu Hause, bis es Zeit wird, die Fackel zu holen.

Osterfeuer im Harzheimatland!

In den Straßen des Bergstädtchens liegt die kühle Dämmerung des Vorfrühlingsabends. Aus Eisschollen und Schneeresten und winterkalter Erde dampft der Nebel. Der Ostervollmond guckt über die Berge.

Durch die Gassen zieht ein Duft von tausend Weihnachtsbäumen – ihr Armen im Flachland! Und wenn ihr noch so viel Strohbündel und Teertonnen und Pech zuhauf türmt, euer Osterfeuer wird immer ein stinkendes Räuchlein bleiben. In den Bergen aber ist’s reine Opferflamme, in der nichts brennt denn das der Fichtenwald hergegeben hätte.

Braune und gelbe Rauchschwaden quellen aus dem Heckenaltar. Sie ballen sich zu wogenden Wolken und wachsen wie eine unendliche Säule in den Nachthimmel. Prasselnd fressen sich Flammen durch Harz und Fichtennadeln und lecken hinauf in den Osterbaum. Feurige Lohe knattert durch die feinen Äste, wirft einen Feuerschein auf Rauch und Menschen und zerstiebt in sprühenden Funken. Mit Feuer und Rauch wird der Winter von dannen gejagt. Das Rasen der Flammen ist Erlösungsjauchzen.

Um das Feuer her schwenken die Harzheimatkinder ihre Fackel, rufen Fitfaat! und ziehen rauschende Flackerfeuerkreise um ihre Köpfe. Über der Bergwiese tanzen tausend Irrlichter. Der Frühlingsnachthimmel malt sein Schwarz-blau hinter dieses Bild der Frühlingsfreude, die in Großen und Kleinen lebt und bei jedem neuen Osterfeuer neu lebendig wird.

Osterfeuer sind Freudenfeuer, mit denen die Menschen den Sieg des Lenzes über den Winter feiern. Dem Bergmenschen aber, der die Faust des Winters am härtesten spürt, sind sie Dankesopfer.

Text: Karl Reinecke-Altenau,

entnommen aus dem Buch „Die Schwalben von Toledo“,

Verlag der Heimatstube Altenau-Schulenberg,

Altenau, 2020, ISBN 978-3-00-066955-2

Fotos Osterfeuer: Hans-Jürgen Koch, Clausthal Zellerfeld

JOHANNISTAG

In den meisten Regionen Deutschlands ist der Johannistag (24. Juni) ein ganz normaler Tag im Kalender. Bei uns im Oberharz war es früher ein Feiertag, an dem getanzt, gelacht und auch das eine oder andere Schlückchen getrunken wurde. Für die Schulkinder wurde ein besonderer Gottesdienst abgehalten, dann ging es zum Johannisbaum, den fast jede Klasse allein für sich irgendwo auf einer Wiese aufgestellt hätte. Es wurde im Kreis um den Baum getanzt. Spezielle Johanistagslieder wurden gesungen. Und es gab ein spezielles Gebäck, den Lochkuchen, den es nur an diesem einen Tag zu kaufen gab.

Auch heute noch ist der Johannisbrauch im Oberharz in Teilen erhalten und lebendig geblieben. Zwar gibt es in Altenau nur noch einen Baum, was aber die Festfreude nicht trübt. Und den Lochkuchen, den gibt es auch heute noch und nur am Johannistag.

Johannistag in Altenau, um 1905

JOHANNISBRAUCH IM OBERHARZ

Der Oberharz stellt seiner Mundart und seinem Brauchtum nach noch eine Besonderheit in Norddeutschland dar. Er erhielt seine eigene Prägung durch jene oberdeutsch sprechenden Bergleute, die im 16. Jahrhundert aus dem Erzgebirge einwanderten.

Obwohl der Oberharz nahezu gänzlich vom niedersächsischen Sprachgebiet umschlossen ist und er seit Jahrhunderten politisch, wie wirtschaftlich mit dem Namen Niedersachsen verbunden ist, so haben solche Beziehungen doch nicht vermocht, den Eigenarten seines Volkstums Abbruch zu tun. Die konservative Natur des Oberharzes, ein starkes Heimatbewusstsein, verbunden mit der dem Bergmenschen eigenen Zähigkeit, haben Mundart und Brauch der Väter bewahrt. Die Abseitigkeit seiner Bergwelt schob fremden Einflüssen einen natürlichen Riegel vor und half so an der Erhaltung dieses Erbgutes mit. Hinzutrat als wichtiger Absonderungsgrund die grundsätzliche Verschiedenheit der Hauptlebensberufe, der Lebensbedingungen: hie Bergbau, da Brotkornerzeugung, hie die gänzliche Unmöglichkeit dazu.

So hat trotz der engen Nachbarschaft mit dem Niederdeutschen und der verhältnismäßigen Kleinheit an Zahl gegenüber dieser Nachbarschaft doch niemals eine Überwucherung oder gar Aufsaugung des Oberharzischen vom Niedersächsischen stattfinden können, weder in Mundart, noch im Brauch.

Zwar gibt es auch im Oberharz eingewanderte oder von früh an sesshafte Niedersachsen. Sie wurden aber nicht kulturbestimmend für das Bergland. Dieser und jener Brauch dort oben mag niedersächsisch beeinflusst sein. In der Hauptsache jedoch behielt das Brauchtum eine sehr bestimmte Eigenfarbe.

Die im Niederdeutschen üblichen Mittsommerbräuche zum Beispiel, vom Pfingstbaum bis zum Johannisfeuer gerechnet, kennt der Oberharzer nicht. Wohl jedoch besitzt er etwas ähnliches wie den Pfingstbaum in seinem Johannisbaum, der zum 24. Juni errichtet wird und in seiner Art eine außerordentlich sinnvolle Kündung des hohen Sommers darstellt.

Tagelang vorher schon laufen die Kinder umher, Blumen für den Johannisbaum zusammenzuschnurren. Mütter wie Kinder fangen im Frühjahr an, abgeblasene Eier zu Eierkränzen und Eierschnüren aufzureihen, und mit einem Eifer, dem die Freude auf die Backen gemalt ist, geht Jung und Alt am Abend vor dem Johannistag an das Schmücken des Johannisbaums. Um den abgeschälten Stamm schlingt sich eine Girlande. Junge Burschen richten ihn auf, und dann steht er da, leuchtend im Blumenschmuck, lustig bewimpelt mit Eierkränzen, umringt mit Eierschnüren: prachtvolles Symbol der hohen Zeit des Jahres, des Blühens, des Früchtetragens und des gesegneten In-Die-Zukunft-Wachsens, Zeichen der Freude und Zeichen des Dankes.

Sicher denken die wenigsten an das Sinnbildhafte des Baums. Aber der Sinn lebt, wird lebendig gefühlt und sucht sich seinen Ausdruck. Er lebt in der Johannistagsfreude des Oberharzes so vollkommen, äußert sich so herzlich und natürlich, ergreift die (unblasierten) Menschen so allgemein, dass es keinen schöneren Beweis dafür gibt, wie das Volk den Ursprung seines Brauchtums instinktiv ahnt, keinen besseren Beweis auch für den Wert und die natürliche, wie sittliche Berechtigung eines Brauchtums überhaupt.

Der Oberharzer hat in dieser Beziehung dankbarer für den Sommer zu sein, als der Landbewohner. Und so äußert sich seine Sommerfreude auch in fröhlicherer Art. Er schmückt seinen Johannisbaum, er tanzt seinen Reigen um ihn herum, er singt seine Johannislieder zu diesem Tanz um den Baum.

Jagt mir doch das Hirschlein aus der Weide,

Du und du bist meines Herzens Freude,

Wechselt mir die spanischen Pistolen,

Dass ich kann mein’n Schatz bald wiederholen;

Also komm doch her mein Kind,

Weil ich dich jetzt wiederfind’,

Treuer, Treuer liebe mich, Und vergiss das Küsslein nicht…

Eine ganze Schnur solcher oberharzischer Johannistagslieder gibt es. Sie werden zu einem Gehreigen um den Johannisbaum gesungen. Volkslieder tönen dazwischen auf. Bis zum späten Abend und schier ohne Atempause drehen sich Singsang und Reigen um die festlich geschmückte Fichte. Auch das in dem Lied erwähnte Küsslein fehlte früher nie: Einer der Tanzenden, Männlein oder Weiblein, steht unter dem Baum; das Männlein winkt ein Weiblein aus dem Reigen zu sich heran oder umgekehrt. Der unter dem Baum überlässt nun seinen Platz dem anderen, verabschiedet sich aber mit einem Kuss von ihm. So geht der Wechsel weiter.

Nachmittags pflegt der Baum den Kindern ausschließlich zu gehören. Die Alten gesellen sich gegen Abend hinzu. Die Beteiligung der Älteren, die merklich nachgelassen hatte und einzugehen drohte, geschieht wieder in sich sehr erfreulich steigernder Weise.

Bei unseren Alten stand der Johannisbaum immer mitten auf der Straße. Dort wäre er heute Verkehrshindernis. Er wurde hier und da polizeilicherseits schon von der Straße verdrängt, als von Verkehrsstörung noch weniger die Rede sein konnte, als von behördlicher Verständnislosigkeit den Volksbräuchen gegenüber. Heute finden wir ihn, häufig nicht zu seinem Nachteil, in geräumigen Höfen oder traulichen Gassenwinkeln. Die Sorge für seine Ausschmückung übernehmen, wie gesagt, begeistert die Kinder. Früher herrschte der Brauch, dass sich jede Schulklasse einen Baum vor dem Hause irgendeines Klassenangehörigen aufstellte, dessen Mutter dann auch gegen billige Bezahlung für Kaffee und Kuchen sorgte, besonders aber auch den herkömmlichen warmen Waffelkuchen nicht zu bereiten vergaß. Diese Vielheit besteht daheute nicht mehr. Wohl halten die Konfirmanden hier und da an ihrem „Konfirmandenbaum“ fest. Üblich war ferner früher stets der „Junggesellenbaum“, um den es immer besonders fröhlich zuzugehen pflegte und unter anderem auch – wie übrigens bei den meisten Johannisbäumen – der „Alte“ saß, eine ausgestopfte Figur, letzte ins Ulkhafte verzerrte Erinnerung an den „Alten“, dem wir in der Volkskunde so oft begegnen.

Jedes oberharzische Bergnest flicht gewisse Eigenheiten in seine Johannisfeiern ein, wie sich auch die Johannislieder hier und da typischer erhalten haben, als etwa in Nachbarorten. An manchen Stellen ist auch noch das (früher allgemeine) Straßensperren am Baum üblich: die Straße wird durch ein Tau gesperrt und nur durch ein Lösegeld freigegeben. Mancherorts gab es früher, zumindest ausgehend vom Junggesellenbaum, ulkhafte Umzüge, die in neuerer Zeit einem fröhlichen Gemeinschaftsumzug Platz zu machen scheinen. So fügt jeder Ort der Feier gewisse Zutaten bei, die im übrigen der Hauptsache nach in der gleichen Weise begangen wird. Am gemeinsamsten jedoch ist in allen Bergnestern diese herzliche und schöne Johannistagsfreude, die sich vorher schon äußert in dem hundertfältig wiederholten Kinderreim:

Tripp-trapp, Käsenapp, morgen ist Johannistag!

Text: Karl Reinecke-Altenau,

entnommen aus dem Buch „Die Schwalben von Toledo“,

Verlag der Heimatstube Altenau-Schulenberg,

Altenau, 2020, ISBN 978-3-00-066955-2

Vogelfang

Das Fangen von Waldvögeln war eine alte Leidenschaft der Oberharzer, die auch heute noch unvergessen ist. Bereits im Jahre 1877 verboten, aber noch viele Jahrzehnte lang illegal praktiziert, unter dem wachsamen und gestrengen Auge von Forstamt und Polizei. Bis in die Nachkriegszeit hingen in vielen Bergmanns- oder Waldarbeiterstuben die Vogelbauer rundherum an allen Wänden, oft auch abwechselnd mit Geweihen der Rothirsche. Dompfaff, Stieglitz, Zeisig, Hänfling und Kreuzschnabel waren die Lieblingsvögel – und die Buchfinken natürlich.

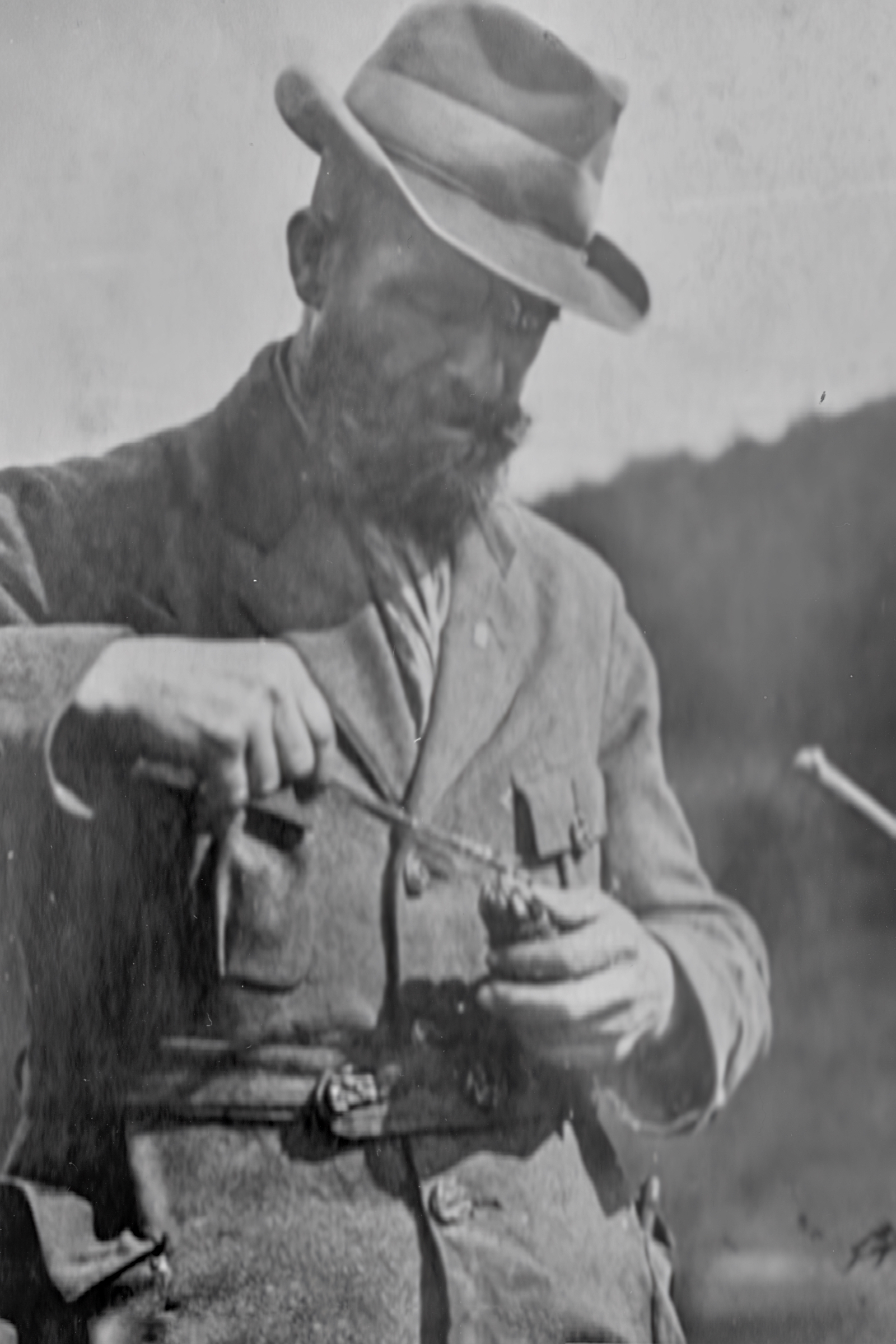

Leimhus

Der Leimhus führte seinen Namen mit Fug und Recht. Auf seiner Hose klebte ein zäher Überzug von Vogelleim. Er hielt auf Reinlichkeit. Es wäre nun aber lächerlich gewesen, zum Vogelstellen Seife und Handtuch mitzunehmen oder das Taschentuch, wenn er eins besessen hätte, zu solchen Zwecken zu missbrauchen. Weil es jedoch unbehaglich war, mit zusammengeklebten Fingern hantieren zu müssen, wischte er die leimverschmutzen Hände an der Hose ab. Vogelleim trocknet schlecht. Dieser Umstand bedingte einen häufigen Wechsel der Wischstellen. Die Hände fühlten schon den Platz heraus, der jeweils am Hosenboden oder am Hosenbein am trockensten war. So bildete sich mit der Zeit eine Pechhaut von bewundernswerter Gleichmäßigkeit auf der Hose. Und durch solcherart Imprägnierung bekam sie unschätzbare Eigenschaften. Sie zerriss nie, war undurchlässig für Luft und Zug und konnte stehen und glänzte wie Leder.

Dies berühmte Beinkleid gab seinem Träger seinen ebenso berühmten Namen.

Leimhus war der zünftige Vogelsteller. Er übte diesen dunklen und nicht unter dem Schutz des Gesetzes stehenden Beruf hauptamtlich aus. Wenn er ein Aushängeschild nötig gehabt hätte, hätte es folgendermaßen aussehen müssen:

C. LEIMHUS

Vogelstellerei und Vogelhandlung

Erstklassige Waldvögel, nur gute Sänger.

Besichtigung frei!

Ein solches Schild hätte aber zuviel ausgeplaudert. Es blieb glücklicherweise ungemalt.

Leimhus hatte seine Mietsstube im Jagderhaus. Der Wildschütz und der Vogelsteller passten gut zueinander in diesem Krähennest, in dem man noch weniger als anderswo Veranlassung hatte, sich gegenseitig die Augen auszuhacken. Das Jagderhaus ist das allerletzte und allerhöchste Häusel im Bergstädtchen. Dass Leimhus gerade dort seine Behausung auftat, hat er nicht des Himmels Fügung allein überlassen. Hier oben war des Herrgotts Vogelgarten in engster Fühlung. Wiesen guckten zum Fenster herein. Dazwischen eingestreut lagen Kartoffeläcker, auf denen es sich im Herbst wunderschön Stieglitzen und Hänflinge stellen ließ. Ganz nahe rauschte der Wald. Man konnte das Zeisigsingen dort, den Schlag der Finken und das Jiffen ziehender Kreuzschnäbel im Jagderhaus hören. So saß der Leimhus mitten im Revier. Und das Schönste an seiner Behausung war, dass sie sich herrlich schnell und ohne allzu heiße Sohlen erreichen ließ, wenn irgendwo auf grüner Flur die Helmspitze des Landjägers blänkerte und die Luft nicht sauber war.

Er hatte die schwärzesten Erfahrungen mit den Hütern der Ordnung gemacht. Gendarm und Förster waren seine geschworenen Feinde. Er ging ihnen aus dem Wege, wie eine Katze, der böse Buben den Schwanz geklemmt haben. Beim Vogelstellen hatte er seine liebe Not, auf Stellbusch und Leimruten zu achten und gleichzeitig Umschau zu halten nach den Störenfrieden in hellgrüner oder dunkelgrüner Uniform. Sie hetzten ihn. Sie nahmen ihm die Lockvögel fort. Sie waren Schuld daran, dass er mit grausamer Regelmäßigkeit Jahr um Jahr vor das Schöffengericht musste wegen unerlaubten Vogelstellens im Rückfalle. Dann sahen ihn die Bergstadtleute für ein paar Wochen nicht. Es blieb aber nicht immer bei Wochen. Als er damals einen harmlosen Quäker als Nachtigall verkaufte, kam’s schlimmer. Der Amtsrichter zeigte keinerlei Verständnis für Leimhusens Großzügigkeit und diktierte ihm im Namen des Gesetzes einen langen Urlaub von Leimbüchsel und Jagderhaus.

Des alten Sünders schwarzes Gewissen ward durch die aufgezwungene Musse nicht weißer. Als er heimkehrte, legte er sich auf die Kunstfertigkeit, aus wertlosen Zeisigweibchen gut bezahlte Zeisigmännchen zu machen. Dieser Gedanke war so großartig wie einträglich. Seine Ausführung erreichte er auf einfachste Weise. Er träufelte ein wenig Leinöl auf die Unterseite einer Bratpfanne, verrieb das Öl mit dem an der Pfanne haftenden Ruß und strich mit der Fingerspitze der Zeisigsie ein kunstgerechtes schwarzes Plättchen über den Kopf. Durch diesen Schmuck ihrer männlichen Artgenossen lernten freilich die Zeisigweibchen das Singen noch lange nicht. Aber sie gaben ihren Besitzern einer angenehmen Täuschung hin.

Nun ist jedoch ein Zeisig ein ehrliches Waldkind. Er lässt sich auf die Dauer nicht mit fremden Federn schmücken. So hielt das künstliche Plättchen längstens bis zur nächsten Mauserung. Es wuchs wieder ein bescheidenes graues Grün über die Stirn des Zeisigweibchens. Manchem Käufer ging alsdann ein ahnungsvolles Lichtlein auf. Die Gutgläubigen freilich haben das Leimhusensche Kunststück nicht begriffen. Es war auf längere Sicht bemessen und immerhin dauerhafter als ein anderes, das er mit einer Gimpelsie anstellte. Die Gimpelsie sollte ein Gimpelhahn werden. Leimhus malte ihr eine wunderschöne kardinalrote Brust an. Der Herrgott im Paradies hätte es nicht besser machen können. Der Käufer der Dompfäffin aber war unbarmherzig genug, den Vogel eines Tages im Regen stehen zu lassen. Der Regen freilich wusch den roten Kardinal wieder grau. Die Kunstfertigkeit ging zuschanden – und des Leimhus’ Sündenbündel war voll.

Hinterher hat er nur wieder zu Pinsel und Farbtopf gegriffen, wenn er daheim in seiner Stube hockte und Vogelhäusel anstrich.

Seine Stube war eine lebendige Vogelhecke voll Flispern und Flattern. In ihr gediehen außer acht Menschlein ein halbes Hundert Waldvögel. Tat man die Tür auf, blaffte dem Eintretenden ein greifbar dicker Dunst entgegen. Einen Augenblick blieb man im Zweifel, ob man zuerst über die Luft staunen oder den Lärm bewundern sollte, der mit gleicher Ungeheuerlichkeit aus Leimhusens Bude drang. Das war ein Gedüdel aus Tratschen, Zwitschern, Pfeifen, Flöten, als wenn alle Vögel des Bergwaldes zum Wettbewerb angetreten seien. Und war doch weiter nichts als Verzweiflung, Sehnsucht und Leid. Eine menschliche Unterhaltung konnte in diesem wilden Durcheinander nur auf geräuschvolle Weise geschehen. Wer draußen vorüberging und das Prahlen und Belfern in der Vogelbude hörte, mochte meinen, ist entlüde sich dort ein häusliches Gewitter. Das war durchaus nicht immer der Fall. Es ist nicht leicht, sich harmlos zu unterhalten, wenn fünfzig Vogelkehlen dareinreden.

Alle Stimmen, die aus Drahtkäfigen und Holzbauern sich ein Wörtlein mitzusprechen erlaubten, konnten sich hören lassen. Es waren nicht die Schlechtesten, die Leimhus in Kost und Unterkunft behielt. Jeder Waldsänger, der unter seine Botmäßigkeit geriet, wurde auf Herz und Nieren geprüft. Leimhus führte über seine Gäste ungeschrieben Buch. Eine Art Wertliste, in der jeder nach Kunst und Gaben seinen Platz angewiesen bekam. Wer auf dieser Wertliste zuunterst stand, stand auf der Verkaufsliste sicherlich zuoberst. Dieses Verfahren wich zwar erheblich von ehrsamen Geschäftsgrundsätzen ab. Aber Vogelsteller haben ihre eigene Moral, und Leimhus hatte die allereigenste. Er machte es umgekehrt wie die Schuster, die die schlechtesten Stiefel für sich behalten.

Zu seiner Ehrenrettung soll jedoch gesagt sein, dass es leichter ist, mit Bedacht ein paar gute Stiefel herzurichten, als es dem Zufall überlassen zu müssen, ob einem gute oder schlechte Vögel auf die Leimrute flattern.

Mit dem Wörtlein gut oder schlecht waren Leimhusens Urteile indes nicht abgeschlossen. Seine Ohren hörten unendlich fein und waren strenge Kritiker. Der Außenstehende hatte Mühe, in die Mysterien des Vogelfangs einzudringen und all die kniffligen Unterschiede zu begreifen, die der Vogelsteller beachtete. Wenn dem Laien aus Baumesgrün herab ein Fink zujubelt, freut er sich darüber und sagt: „Hört doch den Finken an“, weil er gemeinhin nur eine Art von Finken kennt. Leimhus hätte dagegen sogleich die Ohren gespitzt. Und sogleich wäre auch das Finklein säuberlich in die ihm gebührende Rangordnung eingefügt worden. Denn bei Leimhus hatte die Gattung Buchfink, im Gegensatz zu den Naturforschern in der Welt, mindestens sechs Unterarten. Er schied sie reinlich danach auseinander, ob ihnen der Herrgott einen Schlag mehr oder weniger, grober, feiner, heller, dunkler, dünner oder voller in das Kehlköpflein gelegt hatte.

Da war zunächst der König unter den Finken, der Reiterjakzieher, oder Reiterfexier. Er führte auch den stolzen Namen Rollreiter. Sein Schlag war Schmettern und Rollen: zizizirrrrrreiterjakjakjakzirkel. Er konnte die Finkennarren im Harzheimatland um die Ruhe bringen. Um seinetwillen vergaßen sie Essen, Trinken und Schlafen. Dem Rollreiter folgte in der Rangordnung der Kleine Weide. Er trug sein Verslein zierlich und manierlich vor: „widdewiddewiddedadadaweitakel“. Dann kam der Grobe Weide: „ürürürschorschorweitakel“. Und der Buschgefärr: „zizizibuschgefärr“. Diese vier waren in den Augen des Vogelstellers der Beachtung wert. Was dann aber aus der Gattung Fink noch sang, ziziziquatschmarakel, oder üsüsüsjebziwakel – das alles war minderwertig und kam unter die anrüchige Rubrik: Latscher.

Auch die Kreuzschnäbel waren nicht alle in die gleiche Gesangsschule gegangen: ripp-ripp-ripp, machte der Ripper, ein helles kliff-kliff-kliff der Kliffer. Der beste Lockvogel unter ihnen war der Klitscher: klitsch-klitsch-klitsch!

In solcher Art war alles, was an Finken und Grünitzern, Zeisigen, Rotkehlchen, Hänflingen, Stieglitzen, Gimpeln, Zwunschen, Quäkern, Zetschern und Lessigen in Leimhusens Vogelbude hing, nach Klasse und Rasse und Rassigkeit wohlgeordnet und unterschieden.

Ihrer Wertordnung entsprechend war auch das Verhältnis, das Leimhus zu jedem Einzelnen seiner Pflegebefohlenen einnahm. Wenn er die Futtertüten aus der Ecke holte und mit verbeultem Zinnlöffel dem einen Mohn, dem anderen Rübsamen ins Näpfchen schüttete, hatte er für alle ein Wörtlein bei der Hand. Diese einseitig geführte Zwiesprache war nicht immer freundlich. Manchmal lag eine Art rauher Herzlichkeit darin, sprang auch wohl ein Fünklein Seele hinein. Sie wurde umso wärmer, je mehr der kleine Sänger das Wohlwollen seines Brotherrn besaß.

Kumm, Hansel! Host schien gesunga. – Un du Kläner, host gestern fein gelockt, heite kriegste än Happen meh’. – Na, du nacketer Zessich, singe witte net, aber frassen immerzu. – Wos saht denn nu äner zu dissen Hanneflich? Hot wieder dos ganse teire Futter verorzt. Wart, Jerrich, ich will dich Moses larna. Heite gitt’s nischt!

So ließ er Sonne scheinen über die Gerechten und Donner poltern über die Ungerechten.

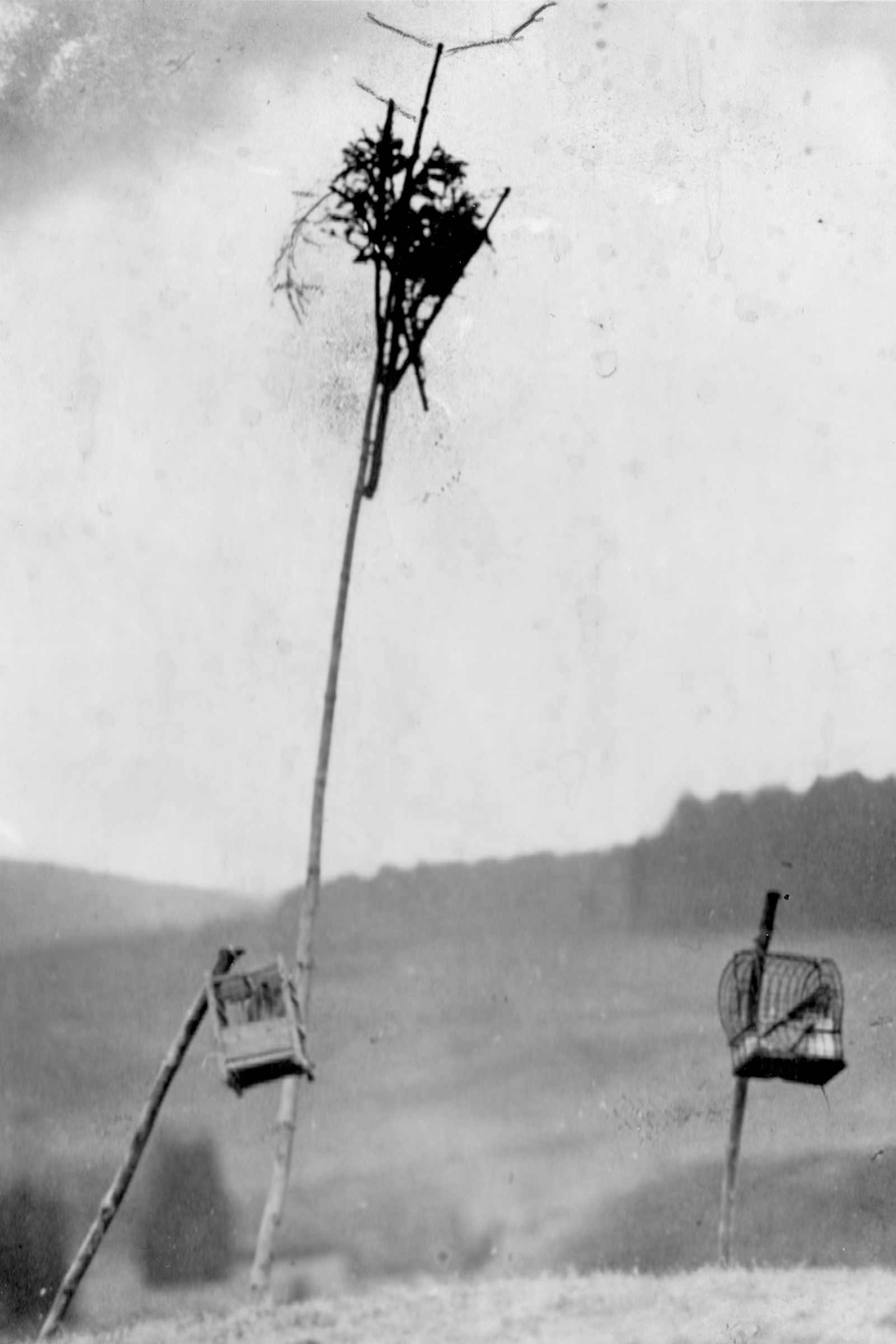

Nach dem Füttern ward die bunte Schar nach draußen gehängt. Dann bekam jedes Fenster eine Umrahmung voll Farbe und Musik und hüpfenden Lebens. Sie verrieten die Firma. Leimhus brauchte ein Aushängeschild wirklich nicht. Ein werbenderes hätte sich auch schlecht denken lassen. Man sah nicht nur, dass es im Jagderhaus zweifellos Vögel zu kaufen gab. Gelegentlich konnte der Vorübergehende, wenn auch nicht sehr augenfällig, bemerken, dass der Vogelsteller auf Ergänzung seines Bestandes bedacht war. Hier und dort staken wie harmlose Zierrate Leimruten an den Käfigen.

Das war freilich nur ein geringfügiger Nebenbetrieb. Leimhusens hohe Zeit kam, wenn im Herbst die Vögel zu ziehen begannen.

Das Herannahen des Vogelszuges war sozusagen zu riechen – das heißt, wenn einer in der Nähe des Jagderhauses wohnte. Zu pünktlicher Zeit traf Leimhus seine Vorbereitungen. Auf seinem Herd bruzzelte ein Eisentopf voll Leinöl. Das stinkende Räuchlein, das sich darüber bildete und zu Schornstein und Hintertür hinausstrebte, war schlechterdings von keiner Nase unbemerkt zu lassen. Dann schnupperten die Nachbarsleute, und über ihr Gesicht ging ein verständnissinniges Lächeln. Leimhus indes stand vor dem Herd und rührte und probierte und kochte so lange, bis das dünne Öl zum zähen Vogelleim zusammengeschmurgelt war. Er entnahm ihm mit einem Spahn eine Probe, prüfte sie sachgemäß zwischen zwei Fingern und verwahrte den klebrigen Klumpen im Leimbüchsel.

Mit dem Leimkochen aber waren die Vorbereitungen zum Vogelfangen nicht erschöpft. Der Leimrutenvorrat mußte ergänzt werden. Dünne Salweidenruten wurden geholt, geschält und gespitzt, damit sie sich in die Dietle stecken ließen. Die Dietle waren Endchen von Himbeerzweigen, die wegen ihres weichen Marks als Hülse dienten und das Verbindungsstück zwischen Leimrute und Dorre herstellten. Dorre, so hieß der Stellbusch und war nichts weiter als ein dürres Buchen- oder Weidenbüchlein. Aber die Dorre war sperrig und verräterisch. Viel einfacher und unauffälliger war die Klatte. Eine Klatte sah ganz harmlos aus. Aber wenn sie aufgestellt und verbrämt war, ward sie zum Teufelswerkzeug.Wenn die Zugzeit begann, war Leimhus wohl vorbereitet. Früh, wenn im Bergstädtchen noch alles schlief, stand er auf und nahm Witterung.

Schwamm Nebel über Wald und Wiesen und wehte der Wind aus Westen, schmunzelte er. Die Aussichten waren günstig. Er tappte in die Vogelbude zurück. Auch dort schlief noch alles. Nur der Kernbeißer war wach und warnte mit misstrauischem hsp-hsp! Unsanft wurden die Lockvögel vom Nagel genommen und in Rucksack, Handkoffer oder in ein sonst wenig verräterisches Behältnis getan. Ehe der Morgen graute, standen Lockvögel und Stellbüsche an ihrem Ort. Leimhus verzog sich in den Hintergrund. Beim Aufstellen der Fanggeräte war er kein Pfuscher. Er verfügte über das nötige Pfündlein Erfahrung und wusste, dass Zessige, Kreuzschnäbel und Dompfaffen nicht auf die niedrig stehende Dorre flogen. Deshalb wurden Klatte oder Dorre an eine Stange gebunden und hoch aufgerichtet – doch nicht zu hoch, die Feldpolizei hatte gute Augen!

Stieglitzen und Hänflinge dagegen flogen gern zur Erde. Für sie blieb das Stellbüschlein, wohlgespickt mit Leimruten, am Boden stehen. Der Lockvogel stand daneben. Er sang sich das Leid und die Sehnsucht nach Freiheit aus der Brust. Sein Ruf ward vielen seiner Genossen zum Verderben. Was an Leimhusens Leimruten hing, war ihm verfallen. Die Gefangenen wurden herabgenommen und in den Brotbeutel gesteckt. Damit war ihr Lebenslos entschieden. Ade, Wald, Sonne, Freiheit! Fortan spann sich ihr Leben ab auf zwei armseligen Sprunghölzchen. Ein enger Käfig voll Schmutz und Ungeziefer war ihre Welt. Die Schwingen, fröhlichen Flug gewohnt durch Luft und Wälderweiten, flatterten sich am Käfiggitter blutig. Das Gefangensein wurde langsame und grausame Hinmarterung.

Viele freilich zogen das bessere Los und starben, ehe sie noch der Vogelsteller daheim aus dem Brotbeutel nahm. Ungezählt viele, die der Herrgott schuf, dem Wald zur Lust und allen Menschen zur Freude. Sie wurden Opfer der Tücken eines Herzlosen. Ob die kleinen Toten ihn nicht wie eine furchtbare Anklage umschwirrt haben, als auch dem Leimhus sein Stündchen schlug? Ob das Gewissen lebendig wurde, als das Leben sterben wollte?

Irgendwo in der Fremde ist er verkommen. Unstet, heimatlos. Im Bergstädtchen wusste keiner, wo er geblieben war. Saß er im Gefängnis? Zog er mit der Vogelkiepe durchs Land?

Derweilen sie sich noch die Köpfe zerbrachen, pilgerte seine Seele dunkle Pfade, die nicht heimkehrten ins Jagderhaus. Er drehte keine Leimruten mehr auf. Nahm auch keine mehr zwischen die Zähne und zog mit dem Schuhriemen den Leim wieder von den Ruten. Seine Lippen spitzten sich nicht mehr zum Lockpfiff.

Als er vor die Himmelsforte kam, hat ihn der Herrgott jämmerlich an beiden Ohren gezaust.

Text: Karl Reinecke-Altenau,

entnommen aus dem Buch „Die Schwalben von Toledo“,

Verlag der Heimatstube Altenau-Schulenberg,

Altenau, 2020, ISBN 978-3-00-066955-2